序章:バンドという偶然が消えた世界

もし、20世紀の音楽史から「バンド」という概念が消えていたら、世界はどんな音楽で満たされていたのか。私たちが知るロックやジャズの群像的熱狂は存在せず、すべては個人の技巧と表現力に収れんしていたに違いない。ストリートに響くのは、ギター1本の即興演奏、ピアノ1台で紡がれる夜の旋律、そして打楽器奏者の孤高のビート。群像の調和はなく、音楽は「孤独な英雄譚」となったのである。

1900年代初頭:ソロの誕生

20世紀初頭、ジャズがニューオーリンズの街角で生まれた頃、バンドの集合体は存在しない。そこで求められたのは、一人で物語を奏でる力だ。ラグタイムのピアニストは、左手でリズムを刻みながら右手で旋律を紡ぎ、街角の観客を魅了する。群像ではなく、個人の技巧と表現が聴衆の感情を直撃する。

参考曲として、仮にエレガントなソロピアノで知られる「Scott Joplin’s Ragtime Solo」的演奏が主流となっただろう。

1930〜1940年代:孤独のブルースとテクニカル進化

バンド不在の中、ブルースはギター1本で人々の心を揺さぶった。ロバート・ジョンソンのソロ演奏が群衆の代わりに孤独を語り、音の密度は技術革新によって補われた。ペンタトニックの旋律とスライドギターの技巧が極限まで研ぎ澄まされ、聴く者は一音一音に息を呑む。

また、アコースティック・ギターの改造や共鳴箱の進化は、この時代の技術的必然であった。

1950〜1960年代:ロックはソロの革命として

もしビートルズやローリング・ストーンズが存在しなかったら、ロックは「孤独な革命」として展開しただろう。エレキギターは、街角や小劇場でひとりの若者が抱える怒りや希望を鳴らす道具となる。ドラムは個人の身体能力と創意工夫で表現され、低音は足元のペダルや複雑な奏法で補われる。

参考曲としては、「Elvis Presley Solo Guitar Version」や「Buddy Holly One-Man Sound」のようなソロ主体のロックが隆盛する世界である。

1970〜1980年代:電子革命と即席多層音楽

バンドがない世界では、音の厚みやハーモニーはテクノロジーに依存せざるを得ない。シンセサイザーやマルチトラック録音技術は早くから進化し、ソロアーティストは一人でオーケストラを作ることが必須となった。プログレッシブ・ロックやディスコの多層音は、バンド演奏ではなく個人の手によるマシン制御で実現される。

この時代の仮想参考曲としては、「Vangelis Solo Synth Odyssey」や「Jean-Michel Jarre One-Man Ensemble」が想像できる。

1990〜2000年代:孤高のヒーロー文化

インターネットとデジタル機器の普及により、ソロアーティストは個人の世界観を世界中に届けることが可能になる。YouTubeやMySpace的なプラットフォームは、一人で全てを作り上げる音楽家たちの競技場となる。群衆の合唱やライブバンドの即興感は消え、個人のストーリーテリング、技巧、映像との連動が音楽の中心を占める。

たとえば、ビョークやアヴィーチーのソロ的手法が、この世界では圧倒的な進化を遂げるだろう。

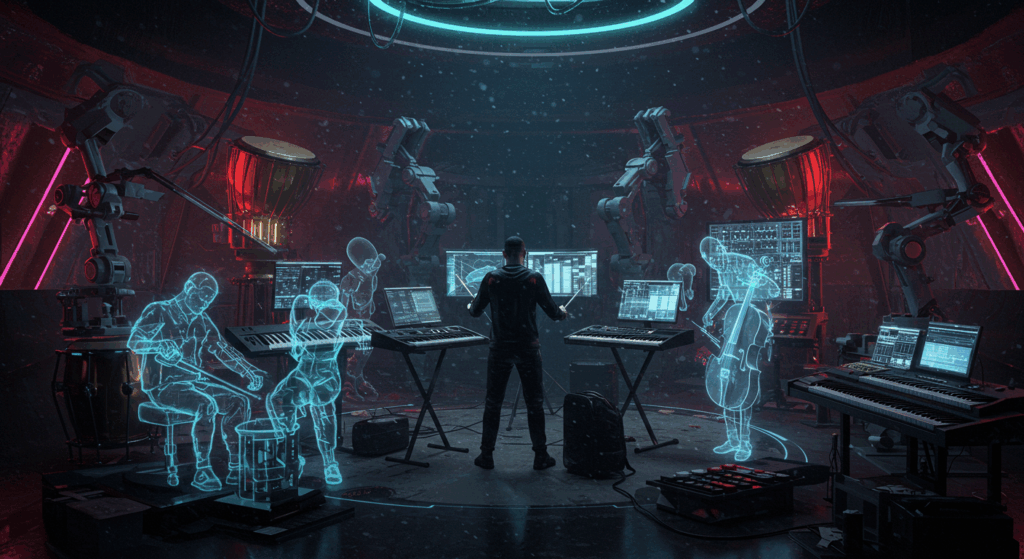

2100年代:AIとソロ音楽の共生

未来においては、AIが即興伴奏や多層音の生成を補助し、ソロアーティストは人間の感情と演奏技巧だけに集中できる。孤独の芸術は、テクノロジーと個の表現の融合として頂点に達し、一人演奏会が文化的イベントとして社会の中心に位置する世界になる。

この時代の妄想的参考曲は、「AI-Assisted Solo Symphony」や「Virtual One-Person Orchestra」だ。

結語:孤独の極致としての音楽

バンドなき世界の音楽史は、群像の熱狂を失った代わりに、個人の技巧と表現の極限が花開く歴史となる。観客は一人の奏者に心酔し、演奏の瞬間瞬間が唯一無二の芸術体験となる。孤独は退屈ではなく、むしろ音楽の進化を加速させる燃料であり、歴史は「共鳴する個」の英雄譚として刻まれたのである。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。