音楽は100年後も「音楽」と呼べるのか

100年前の1925年を思い浮かべてみるとよい。当時の大衆音楽といえば、ジャズが世界を席巻し始め、ラジオ放送が家庭に普及しつつあった時代である。そこから100年後の現代2025年、音楽はインターネットとストリーミング、AI作曲技術により様変わりした。だが、その根底にはいまだ「人間が音を楽しみ、感情を共有する」という普遍性がある。

では、さらに100年先の2125年にはどんな音楽が広がっているのだろうか。耳で聴くだけの音楽はもはや過去の遺物となり、神経や身体、さらには宇宙規模の振動までも巻き込む表現に進化しているかもしれない。本稿では、そんな未来の音楽をいくつかの視点から妄想してみたい。

脳に直結する「神経シンフォニー」

2125年の人類は、イヤホンやスピーカーを必要としない。神経インターフェイスが一般化し、音楽は脳に直接流し込まれる「思考のサウンド」として体験される。鼓膜を震わせる代わりに、神経電流がリスナーの感覚回路を直撃するのである。

この技術の面白さは、同じ曲が人によってまったく異なる響きを持つ点にある。ある人には荘厳な交響曲に聴こえ、別の人にはミニマルなアンビエントとして響く──まさに「私にとっての音楽」と「あなたにとっての音楽」が共存する世界である。

参考にするなら、ブライアン・イーノの『Ambient 1: Music for Airports』(1978)。空間と心の在り方によって音楽が変容するという発想は、未来の「神経シンフォニー」を先取りしているといえる。

生きた楽器──バイオ音楽の時代

未来の音楽は、もはや無機質な楽器からだけでは生まれない。遺伝子工学や合成生物学の進化により、「生きた楽器」がコンサートホールに並ぶ。

例えば、弦を張った蔦植物「シンフォニック・ツリー」、光を浴びるとリズムを刻むクラゲ型生命体、あるいは発声する細胞群。演奏者はそれらに触れ、刺激し、共生的に演奏を行う。

このアイデアを予感させるのがビョーク『Biophilia』(2011)。自然界の構造と音楽を結びつけた作品だが、2125年には比喩でなく「本当に生物が音を奏でる」時代になるであろう。

重力と宇宙を使う音楽

人類が月、火星、そして軌道上の巨大都市に定住する時代、音楽の響きは地球とはまったく異なるものになる。

低重力下では楽器の共鳴が変質し、空気の薄い環境では音が伝わりにくい。だが人類はそれを逆手にとり、「真空に近い空間での振動音楽」を生み出す。耳で聴くのではなく、床や壁を通じて全身で振動を浴びる音楽である。

これを想像するなら、サン・ラー『Space Is the Place』(1973)がふさわしい。宇宙を舞台にした彼のコズミック・ジャズは、未来の“宇宙ホール”に響き渡るであろうサウンドを思わせる。

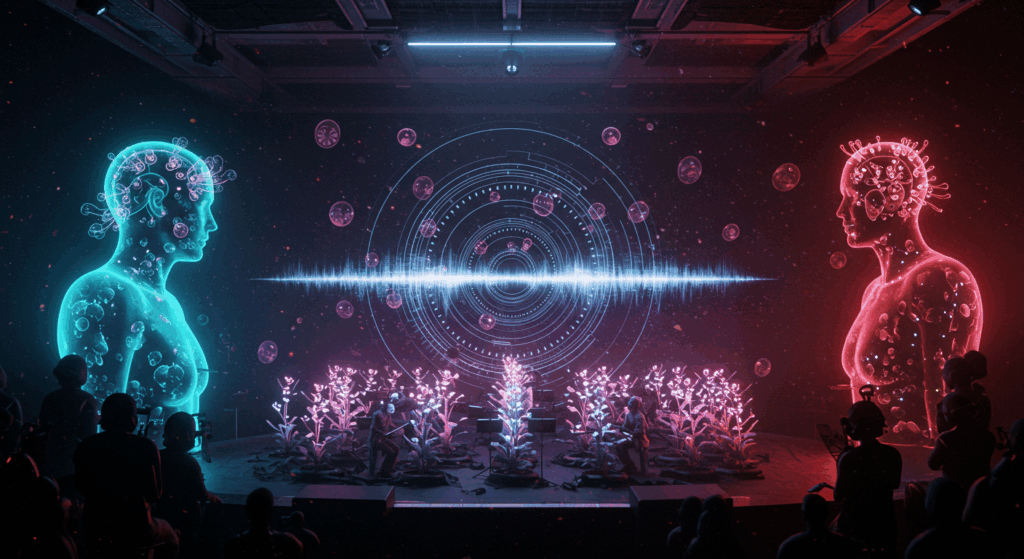

AIとの共作──観客が作る音楽

現在ですらAIは作曲を担いつつあるが、2125年にはAIは人格を持った「バンドメンバー」として人間と並び立つ。ライブ会場ではAIが観客の脳波や心拍数を解析し、会場全体の感情に合わせてリアルタイムで曲を変化させる。セットリストは存在せず、その場限りの“一度きりの交響曲”が生まれるのだ。

ここで思い起こされるのは、レディオヘッド『Kid A』(2000)。人間とテクノロジーの境界を曖昧にしたその音楽は、未来のAI共作時代の先触れともいえる。

時間を操る音楽

量子コンピュータと神経接続によって、音楽は「時間感覚」を操作する芸術となる。わずか数秒で数時間分の音楽的体験を得られたり、逆に一瞬の和音を体感として数分かけて味わえたりする。音楽は「時間旅行装置」として人類の意識を拡張するのだ。

参考にしたいのは、スティーヴ・ライヒ『Music for 18 Musicians』(1978)。時間感覚を歪ませ、聴き手に没入的なトランスをもたらす作品は、未来の「時間操作音楽」の萌芽といえる。

異星の音楽──宇宙共通言語として

2125年の人類は、すでに異星生命体との接触を果たしているかもしれない。言語や文化を超えて交流するために生まれるのが「数学+音+感情」を融合した新しい音楽言語である。リズムやメロディを超越した、宇宙規模のコミュニケーションツール。

思い出すべきは、カール・セーガンの指導のもと制作された「ボイジャーのゴールデンレコード」(1977)。地球の音楽を宇宙に向けて発した試みは、未来の「異星音楽言語」への布石だったといえる。

結語:音楽は人類を超えてゆく

2125年の音楽は、もはや「耳で聴く娯楽」ではない。脳と直結し、身体を通じ、宇宙に広がり、そして他の知的生命体と共有する。音楽は宗教や哲学、そして言語の代替にすらなるかもしれない。

100年前、ラジオで初めてジャズを聴いた人々が未来を想像できなかったように、我々が妄想する2125年の音楽もまた、その時代の人々からすれば「懐かしい予感」として響くだろう。

だが確かなのは、音楽は常に人類の限界を超える表現であり続けるということだ。

※本コラムは筆者の妄想です。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。