かつて「音階」は、文化の中で自然に育まれたものであった。山があり、川が流れ、人が祈る音の中から旋律が生まれた。しかし現代において、音楽はほとんどの場合「西洋音階」という座標軸の上に存在している。メジャー、マイナー、12平均律。これらが当たり前になったことによって、世界の音楽はある特定の響きに「標準」を見出してきた。

では、もしこの西洋音階が音楽のスタンダードにならなかったとしたら? そんな仮定から、現代音楽の「もうひとつの可能性」を考えてみたい。

音の「気持ちよさ」は文化によって違う

私たちは、ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドという階段状の音の並びに「整った美しさ」や「調和」を感じるように育ってきた。だが、それはあくまで文化的な刷り込みにすぎない。例えば、アラブ音楽におけるマカームや、インド古典音楽のラーガには、西洋音楽では聞くことのない微細な音程(=微分音)が存在する。これらの音階は、もっと細かなニュアンスを持ち、その響きは「異なる快楽」を私たちに提供する。

アラブ音楽でよく用いられる「マカーム」という音階は、微分音を含むため、西洋音楽とはまったく異なる響きを持つ。この音楽が表現する「心地よさ」や「美しさ」は、ドレミファソラシドで育った耳には新鮮に響くことだろう。

インド古典音楽で使われるラーガは、時間帯や季節に合わせて異なる感情を引き出す。この音楽の中では、音の微妙な変化が、リスナーに深い感情を呼び起こすのだ。もし、これらの音階が「世界標準」となっていたならば、私たちの「音楽における心地よさ」や「哀しさ」の感じ方はまったく異なるものになっていたに違いない。

音楽ジャンルはどう進化していたか?

現代音楽の多くは、西洋音階のもとで形成されたジャンルの枠組みに従っている。ポップス、ジャズ、ロック、R&B、テクノ、ヒップホップ ── これらのジャンルはコード進行や調性の概念を前提に成立している。しかし、もし別の音階がスタンダードであったならば、ジャンルの成立過程もまったく異なっていた可能性がある。

アフリカの音楽には、リズムの豊かさと同時に、微分音や特有の音階が活かされている。アフロビートは、リズムと音階の融合によって独自の力強さを持つ。もし西洋音階が主流でなかったなら、アフリカ音楽のリズム的要素と音階はさらに強調され、世界中でより深い影響を与えたことだろう。

インドネシアのガムラン音楽は、西洋音楽の調性とは全く異なる音階体系(スレンドロやペログ)を持ち、これが音楽の美学に大きな影響を与えている。ガムランの音階が主流となれば、音楽の調和や不協和音に対する感覚も根本的に異なったかもしれないのである。

「不協和音」は誰が決めたのか?

音楽は「調和」だけでなく、「ズレ」や「ノイズ」からも美を見出してきた。特に20世紀以降の現代音楽や、ジャズ、ノイズ・ミュージック、IDMなどは、そのズレを意識的に用いて美を追求する。しかし、それらはすべて、西洋音階を前提にした不協和音やテンションから成り立っている。

ジャズは、西洋音階の枠組みを超えて、不協和音を積極的に使用することで新たな美を生み出している。モンクのようなアーティストは、その「ズレ」や「異常さ」を美として表現した。

ジョン・ケージの「4’33″」は、音楽としての「無音」を使って、従来の調和や不協和音に対する既成概念を揺るがした。もし西洋音階が支配的でなかったなら、このような音楽の表現方法はさらに多様化していただろう。

音楽理論・教育・テクノロジーへの影響

音楽理論や教育も、西洋音階を前提に発展しました。音楽制作のためのソフトウェアや技術も、西洋音階に基づいて設計されている。しかし、もし別の音階がスタンダードであったなら、音楽の理論や教育、テクノロジー自体も異なる形で発展していたに違いないのである。

エイフェックス・ツインの音楽は、テクノロジーを駆使して西洋音階にとらわれない奇妙なリズムやメロディを作り上げている。彼の作品には、サンプルや電子音を使い、無調的な音楽が多く見られる。もし他の音階体系が主流であったなら、エイフェックス・ツインのようなアーティストはさらに異なるサウンドを作り出していたかもしれない。

「ジャンル」ではなく「風土」で音楽が語られていたかもしれない

もし西洋音階が支配的でなかったなら、音楽は「ジャンル」という枠組みではなく、もっと文化的な背景や「風土」に基づいて語られていたかもしれない。音楽はその土地の歴史や伝統、生活様式を色濃く反映したものとして、語られることが一般的だっただろう。

南アフリカの音楽には、アフリカ大陸特有のリズムとメロディが融合した音楽があり、これが世界的に評価されている。もし音楽が「風土」に基づいて語られたなら、アフリカのリズムとメロディが世界の音楽にもっと浸透していたことだろう。

西アフリカのマンディンカ音楽も、ジャンルという枠を超えて、地域ごとの伝統や文化が色濃く反映されている。このような音楽は、音階だけでなく、歌詞や物語の中で表現され、ジャンルを越えて伝承されてきたのである。

おわりに ── 音楽における「当たり前」を疑う

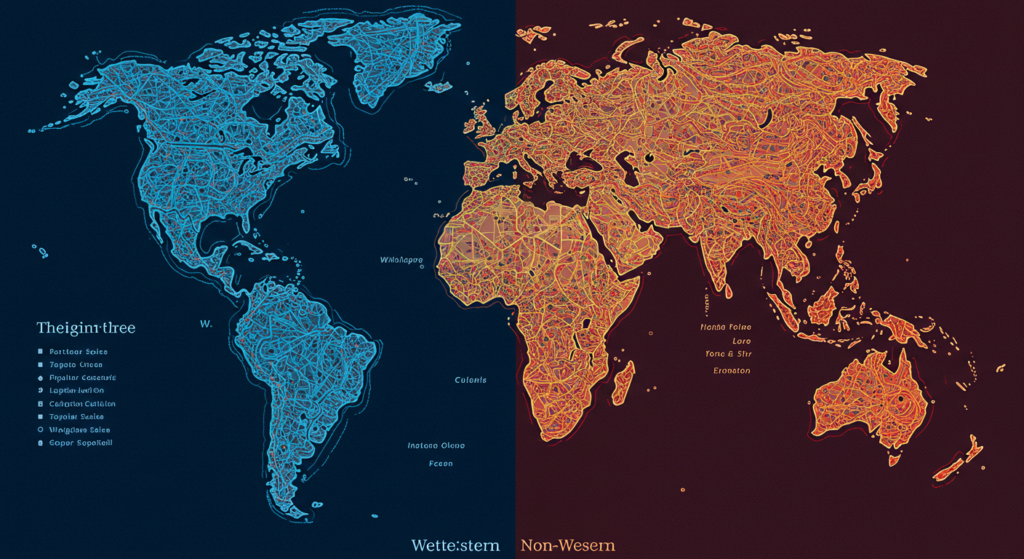

西洋音階が世界を席巻した背景には、植民地支配や印刷技術、教育制度の世界展開など、歴史的・政治的な文脈がある。それらを否定するのではなく、「そうでなかったらどうなっていたか」と想像することは、現在の音楽をより多角的に捉える手がかりになる。

音楽の「当たり前」を解体してみると、私たちの耳は、まだまだ知らない世界を待っている。音楽は、もっと自由で、もっと混沌としていて、もっと美しかったかもしれないのだ。

Shin Kagawa:100年後の音楽シーンを勝手気ままに妄想し続ける妄想系音楽ライター。AI作曲家の内省ポップや、火星発メロウ・ジャングルなど架空ジャンルに情熱を燃やす。現実逃避と未来妄想の境界で踊る日々。好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。