2038年、日本の教育制度が大きく変わった。プログラミング教育の全国導入から20年。かつて「実社会と結びついた創造的な学び」が求められたように、次にやってきたのは“リズムと思考をつなぐ力”だった。そして導入されたのが、義務教育における「音響表現I・II」──通称“DJの授業”である。

だが、これは単なる趣味的教育ではない。音楽とテクノロジーの狭間で育ったデジタルネイティブたちにとって、DJとは「他者の感情に共鳴し、空気を読んで応答する技術」でもある。音楽が国語になり、選曲が会話になり、BPMが思考回路となる。

DJの教科書には「グルーヴ感」という単元がある

小学校では、まず「拍」と「ノリ」を身体で感じるカリキュラムから始まる。みんなで同じテンポで手を叩き、ズレを楽しみ、少しずつ合っていく過程を味わう。中学校では“選曲”が始まり、友人の好きな曲を想像してプレイリストを作る実習がある。授業には「思いやりと選曲」「タイミングの倫理」といったテーマもある。

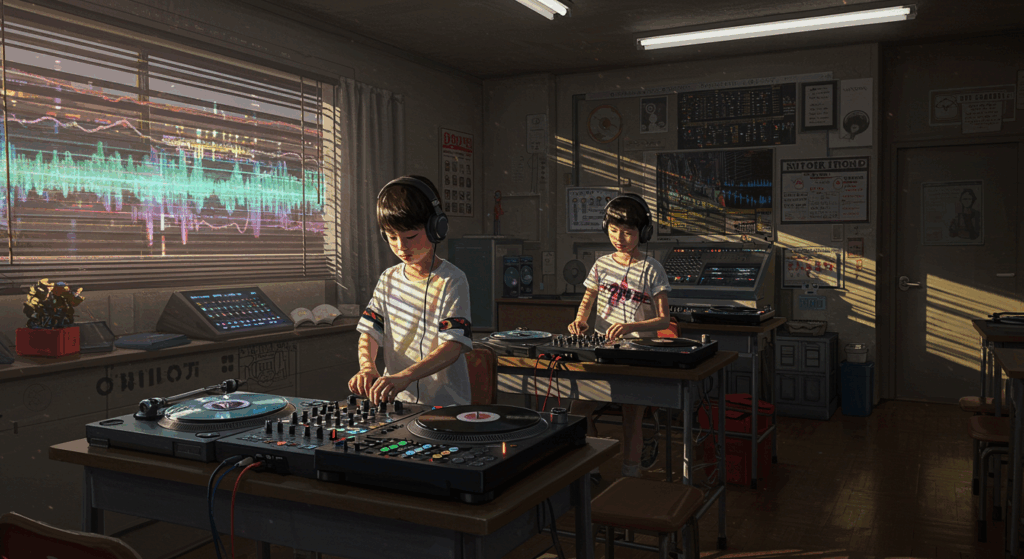

高校では、各自が1人1セットのミキサー&プレーヤーを使って即興でミックスする「感性試験」が導入される。曲と曲をどうつなぐか。そのつなぎ目で何を感じ取ったか。選曲は“知識”ではなく、“人間関係のデザイン”であることを、生徒たちは肌で学ぶ。

選曲ミスは叱られない。むしろ、意図的なハズシの面白さが評価されたりする。先生は「それ、良い事故だったね」と笑う。ここでは「空気を読む」ではなく、「空気を作る」訓練がされているのだ。

体育館にターンテーブルが並ぶ午後3時

放課後、校内のスタジオに行くと、ヘッドホン姿の生徒たちが熱中している。静かな子も、音の中では雄弁になる。スクラッチを練習する女子生徒、Lo-fiを重ねる男子生徒、サンプリング素材を探して校内放送を録音する生徒。あらゆる日常音が、彼らにとっては音源である。

生徒たちは、体育館で自主イベント「スクールナイト」を開催する。全学年からDJが出演し、フロアには教員や保護者も混じる。選曲はバラバラだが、どれもその人なりの“今”が詰まっている。

卒業式では、式次第の合間にアンビエントDJが入る。送辞はLo-fiビートに乗せてリリックとして朗読される。校長は最後に言う。「次の時代のフロアを、君たちが温めていってくれ。」

“街をチューニングする”仕事が生まれた

DJ教育を受けた世代が社会に出ると、都市の音風景が変わった。かつてBGM担当者が選んでいた楽曲は、今や“感性エンジニア”が担当している。役所には昼のBPMが設定され、コンビニでは朝と夜でグルーヴが切り替わる。

ある自治体では「パブリックDJ制度」がスタートし、市役所、病院、バス停、図書館に常駐DJが配置された。彼らはその場所の「音の気配」を整え、人々の心理的混雑を軽減する役割を果たす。イヤホンではなく、街そのものが再生装置になる。

また、新しい職業として「環境ミキサー」も登場した。災害時や避難所での心のケアに用いられる音風景をリアルタイムで組み立てる専門家である。彼らの作業には、医学や心理学の知見が必須となる。

クラブカルチャーも変化した。もはや“遊び場”ではなく、“社会実験の場”として機能している。多様な世代が交差し、公共性のあるフロアを目指す新しいクラブ「Civic Sound」も誕生した。日中は高齢者向けのダンスセラピー、夜は若者のダンスラウンジ、深夜はAIと人間の共演セッションだ。

音楽は「共通語」になった

授業では世界の若者とB2B(Back to Back)ミックスを行う。インドの生徒が民族音楽をテクノに混ぜ、韓国の生徒がそれにドリルで応える。BPMと言語のバランスを読みながら、ビートを重ねていく。

ある中学校では「世界とつながる選曲」という授業が人気だ。各国の学生とリモートでプレイリストを交換し合い、その曲をもとにディスカッションする。選ばれた曲から、その人の背景や文化が見えてくる。

また、クラブカルチャー出身の政治家も登場した。内閣府に新設された「カルチャー循環庁」では、フェスを地域活性化の一環として制度化。音楽が“集まる力”を持つことが国家戦略にまで昇華されたのだ。

国語の授業ではラップ、英語の授業ではK-POPの歌詞解釈、社会ではレイヴ文化と政治運動の歴史を学ぶ。

そして、学校では習わなかった音へ

やがて、DJ授業は“教養”という枠を超える。誰かの感情に触れ、それをどうミックスするかを考える作業は、単なる技術訓練ではない。「自分の存在を、他人の空気の中でどう鳴らすか?」という人生そのものの問いに近づいていく。

その結果、音楽は哲学になる。選曲は自己認識になり、ミックスは社会的責任になる。かつて「音楽は自由だ」と言われたが、今はこうも言われる。「音楽は他者のために自由であれ」と。

この未来は、実はもう始まっているのかもしれない。小さなクラブのフロアで、通学途中のAirPodsの中で、放課後のスタジオで ── ターンテーブルは、すでに世界を回し始めているのだから。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。