自室から始まる音楽が、この世界に与えた革命

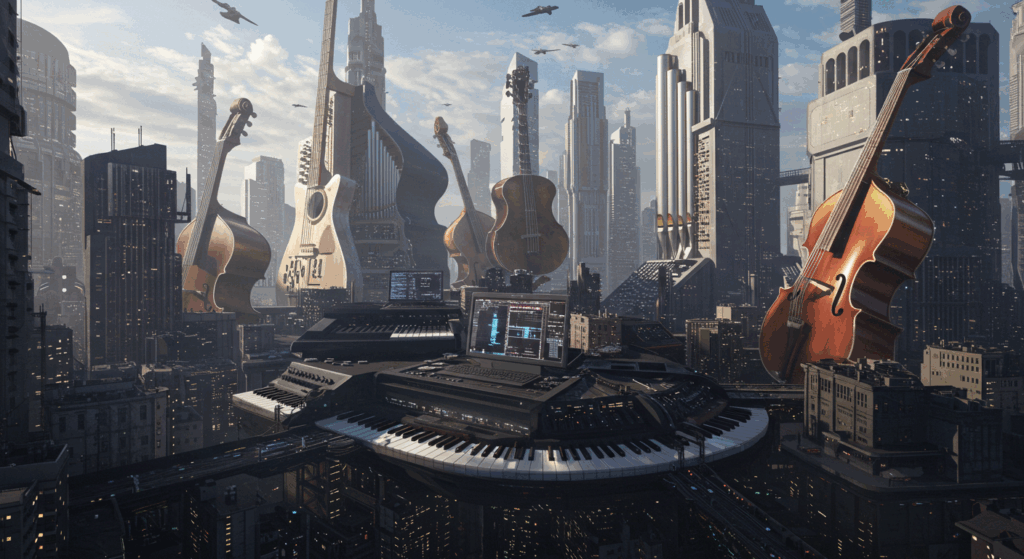

楽器が弾けなくても、バンドを組まなくても、レコード会社に拾われなくても、人は音楽をつくれる ── そう教えてくれたのは、パソコンだった。机の上に広がるデジタルの世界で、誰もが自分のスタジオを持ち、誰もが作曲家であり、ミキサーであり、アーティストであり得るようになった。それは、20世紀の終わりから21世紀にかけて静かに起きた音楽の民主化だった。

だが、もしこの道具がなかったとしたら? もしDTM(Desk Top Music)という考え方が存在していなかったとしたら? 私たちは今、どんな音楽を聴き、どんな音楽を作り、どんな音楽を信じていたのだろうか。

「宅録」は特別なことのままだった

1980年代、日本ではまだ音楽制作といえばレコーディングスタジオの仕事だった。巨大なミキシングコンソール、リールの回るテープマシン、そして専門の技術者たち。音楽とは、選ばれた者たちが、限られた場所で作るものだった。

そこに風穴を開けたのが、パソコンの進化とDTMの誕生である。MIDI音源、シーケンサー、DAW(Digital Audio Workstation)── それらは1990年代以降の音楽を根本から変えていった。

けれど、もしその流れがなければ、「宅録」は今も一部のマニアだけが行う趣味の領域にとどまっていたかもしれない。レコーディングは、機材と人脈と金のある者だけができる“プロの技術”のままだっただろう。

今、数えきれないほどの若き才能が自室から音楽を発信している。ボカロP、ビートメイカー、トラックメーカー、ベッドルームポップ ── そのどれもが、DTMの存在によって支えられているのだ。

生まれなかったかもしれないジャンルたち

DTMの発展は、新しい音楽ジャンルを次々に生み出してきた。コンピューターが楽器であることを前提とした音楽 ── テクノ、IDM、エレクトロニカ、ローファイヒップホップ、ブレイクコア、グリッチ、チップチューン……。これらはすべて、パソコンという創造装置から生まれた音楽だ。

もしその装置がなければどうだろう? それらのジャンルは、おそらく「実験音楽」として限られた前衛の中に埋もれていたに違いない。電子音の洪水や、変拍子に塗れた構成は、耳慣れたポップスに馴染みすぎた大衆に届くことはなかったかもしれない。

パソコンによって、音楽の“普通”が拡張された。ノイズが音楽になり、打ち込みがグルーヴになり、誰かの夜の救いになった。それは、きっと機械と人間が共に紡いできた奇跡なのだ。

音楽の“流通”はもっと狭かった

制作だけではない。DTMの存在は、インターネットと音楽の結びつきも加速させた。YouTubeやSoundCloud、ニコニコ動画やBandcamp ── 自宅で作った音楽が、そのまま世界へと飛び出す時代。パソコンがなければ、それは夢のまた夢だった。

レコード会社に認められなければCDを出せなかった時代。ライブで認知されなければ耳にすら入らなかった世界。それがDTMとネットの組み合わせで一変した。

2020年代の音楽シーンには、SNSを起点に話題となったアーティストが山のようにいる。Aimerも、YOASOBIも、ずっと真夜中でいいのに。も、Vaundyも、どこかでこの文化の恩恵を受けている。もしDTMがなければ、彼らはデビューさえできなかったかもしれない。あるいは、違う形の表現者になっていたかもしれない。

プロデューサーというアーティスト像は生まれなかった

かつて「アーティスト」といえば、歌手か、バンドか、演奏家だった。だが今や、裏方とされてきた「プロデューサー」がアーティストとして表に立つ時代である。

自分の音楽を、自分の機材で、自分の美学でゼロから組み立てる。tofubeats、Yaffle、Shin Sakiura、Lido、Flume ── この20年で登場した無数の才能は、まさにDTM世代の申し子だ。

彼らが奏でるのは、楽器よりも先にソフトウェアから生まれる音楽。波形を削り、エフェクトを重ね、サンプルを変形させるその工程こそが、表現そのものである。

DTMがなければ、音楽の主導権は今も“演奏者”にあったかもしれない。そして、音楽の形はもっと伝統的で、均質で、フォーマット化されたものになっていただろう。

音楽は誰のものか

私たちは今、ある意味とても贅沢な時代に生きている。小学生でも、社会人でも、引きこもりでも、海外のリスナーに向けて自分の音楽を届けられる時代。音楽は、選ばれた誰かのものではなく、「作りたい」と願った人のものになった。

だが、その背景には確かに「パソコンとDTMの存在」がある。もしそれがなかったら ── 音楽の可能性は今よりずっと狭かったのかもしれない。

音楽は人間の手から、パソコンへと場所を移したのではない。音楽は、あらゆる人の手に戻ってきたのだ。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。