もし今、突如「禁酒法」ならぬ「禁音法」が発令されたら? 理由はさまざまだ。「騒音による社会秩序の乱れを防ぐため」だとか、「静寂を尊重する文化を守るため」だとか。けれど、そんな理屈はどうでもいい。ただひとつ、音楽を愛する者たちにとっては、悪夢以外の何物でもない。

音を鳴らすことは犯罪になった

政府はすべての楽器を押収し、スピーカーを破壊し、街中からあらゆる“音楽の気配”を消し去った。ライブも、フェスも、路上パフォーマンスも、すべてが違法行為とされた。楽器工房は摘発され、レコードショップは閉鎖され、音楽教室は隠れるしかなかった。合法なのは“読譜”のみ。楽譜を見て頭の中で想像するのはギリギリ許された。けれど、実際に音を出した瞬間、逮捕。世界は、音楽のない、不気味な静寂に包まれた。

レコード密売人と秘密のクラブ

だが、音楽好きたちは黙ってはいなかった。彼らは、音を出さずに音楽を共有する方法を見つけ出した。レコードは表向き“インテリア雑貨”として闇市場で取引される。「これはただの壁掛けオブジェですよ」と言いながら、裏では限定盤アナログが高額でやり取りされているのだ。

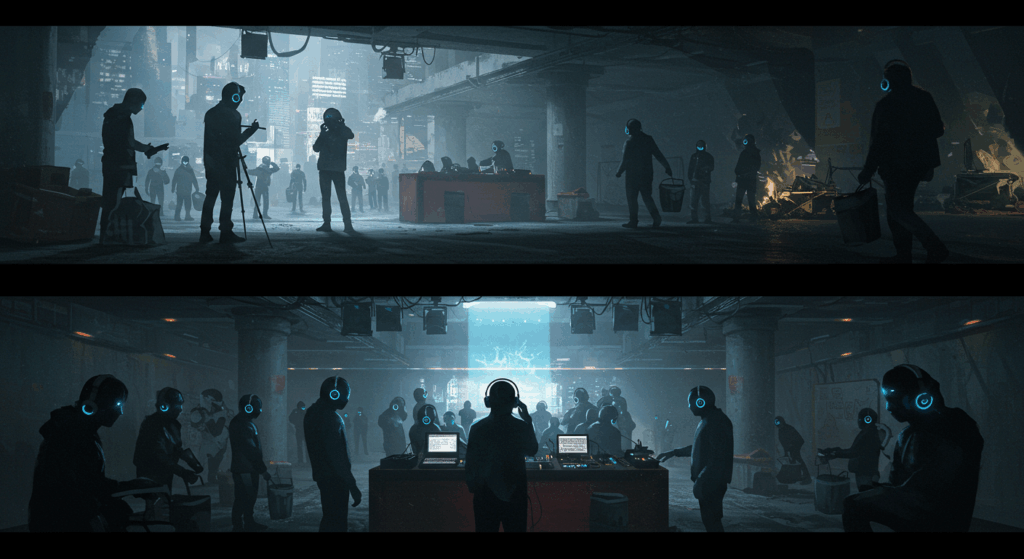

秘密のクラブも生まれた。一見ただのカフェやバーに見せかけ、中に入ると全員がイヤホンで同じトラックを共有する「サイレント・クラブ」。目とジェスチャーだけで、誰がどのパートを“聴いているか”を分かち合う。そこでは、音ではなく、リズムと情熱だけが交わされた。

“無音DJ”と“イマジナリー・ライブ”

やがて、“無音DJ”たちが現れた。彼らはターンテーブルを回すふりをし、エアミックスをし、聴く者たちの脳内で音楽を鳴らす。「次はあの曲が来るぞ!」という期待とともに、空気だけが振動する。音はない。でも、そこに確かにグルーヴはあった。

また、“イマジナリー・ライブ”というスタイルも生まれた。ステージに立ったバンドは、一切音を出さない。代わりに、観客たちがそれぞれ、自分たちの中にある「理想のサウンド」を聴きながら、体を揺らす。この世界では、演奏される音楽の質は、聴き手自身の想像力に委ねられるのだ。

音楽が、耳ではなく心で奏でられるとき

禁音法下において、音楽とは何だったのか? それは、耳で聴くものではなく、心で奏でるものだった。かつては耳に入ってきたビートやメロディに身を委ねていたが、今や、人々は自らの心の中に音楽を“鳴らす”スキルを磨くことになった。無音空間の中で、内なる音楽に耳を澄ます。それはある意味、音楽の原初の形 ── まだ誰も音を出せなかった頃、世界に初めてメロディが生まれた瞬間に、立ち返ることだったのかもしれない。

やがて訪れる、禁音革命

しかし、どれだけ締め付けようと、音楽の火は消せない。誰かが、音を解き放つために立ち上がる。誰かが、最初の一音を鳴らす。最初は小さな音かもしれない。それは、夜明け前の闇を切り裂く鳥のさえずりのように、やがて、止めどない洪水のように広がっていく。音楽を取り戻すための、禁音革命。

壁を震わせ、空気を震わせ、魂を震わせる音が、ふたたび世界を満たす日が来る。

そのとき、音楽は、今まで以上に深く、美しく、力強く、私たちを包み込むだろう。

──静寂の中で、音楽は進化する。禁音法時代、それでも音楽は死なない。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。