音楽をつなぐ人がいなかった世界。それは、今と似て非なる、奇妙にねじれた音楽シーンを生み出していたかもしれない。

夜をつなぐ者がいなかったなら

DJとは、ひとつの曲から次の曲へと、夜を「つなぐ」存在である。もしもその文化が存在しなかったら? 夜は曲ごとにぷつりと途切れ、ダンサーは一曲終わるたびに、立ち止まって拍手する奇妙な時間を生きていたかもしれない。クラブという場所は、ダンスのための場所ではなく、即興演奏の聖堂になっただろう。

つまり、音楽は絶えず「生で」供給されるもの。機械もターンテーブルもないステージの上で、演奏者たちはひたすら繰り返し即興し、セッションし、ノンストップでビートを刻み続けた。ジャンルを超えたミクスチャー感は、DJではなく、バンドたちの手で生まれたのだ。

クラブは“演奏する”場所に

DJが存在しない世界では、クラブは「プレイする」場ではなく、「演奏する」場になった。打ち込みや機材を使わず、あくまでリアルタイムのパフォーマンスにこだわる文化が根づき、バンド編成のテクノや、生演奏ハウス、即興ドラムンベースといった独自のジャンルが発達していたはずだ。

今でいうライヴバンドとクラブカルチャーが完全に融合し、一夜のためだけに20人編成のセッションユニットが結成される ── そんな贅沢な世界が常態化していたかもしれない。

リミックス文化は生まれなかった?

リミックスという発想もまた、DJカルチャーと不可分である。原曲に対して新たな命を吹き込む「別バージョン」を作る ── この魔法のような行為も、そもそもDJたちが現場で必要に迫られて発展させたものだ。DJが存在しなければ、リミックスという概念も、もっとずっとニッチなものだったろう。

つまり、曲は一度完成したら、完成したままのもの。マルチヴァージョン文化も、リワークも、エディットもない。音楽は常に「オリジナルで完結」するものとされ、リスナーもそれを当然と思っていただろう。

サンプリングの未来も変わっていた

さらに、サンプリング文化にも大きな変化が起きていたはずだ。ヒップホップが誕生する土壌には、DJがターンテーブルを操る技術と哲学があった。これがなければ、サンプリングはもっと別の方向へ進化していたかもしれない。たとえば、フィールドレコーディングやノイズアートの延長線上で、サンプリングは極めて抽象的で難解なものとして扱われた可能性がある。

ヒップホップも、今とは違う形になっていただろう。ラッパーたちはバンドと生演奏でやりとりし、リズムとメロディを自ら奏で、もっと即興的なストリートジャズのような文化を築き上げていたかもしれない。

プレイリストが神になったかもしれない

もし「曲を選び、流れをつくる」役割がDJによってではなく、一般リスナーによって担われたなら? プレイリスト文化は今よりずっと前に爆発していたかもしれない。個人が「自分だけの流れ」を作ることがもっと重要視され、SpotifyやApple Musicのようなストリーミングサービスが登場するより前から、ミックスカセット職人や選曲家が音楽界のスターになっていた可能性すらある。「名曲を選び、並べる」行為が、ひとつのアートフォームとして認識されていたに違いない。

けれど、人はきっと別の手段で「混ぜた」

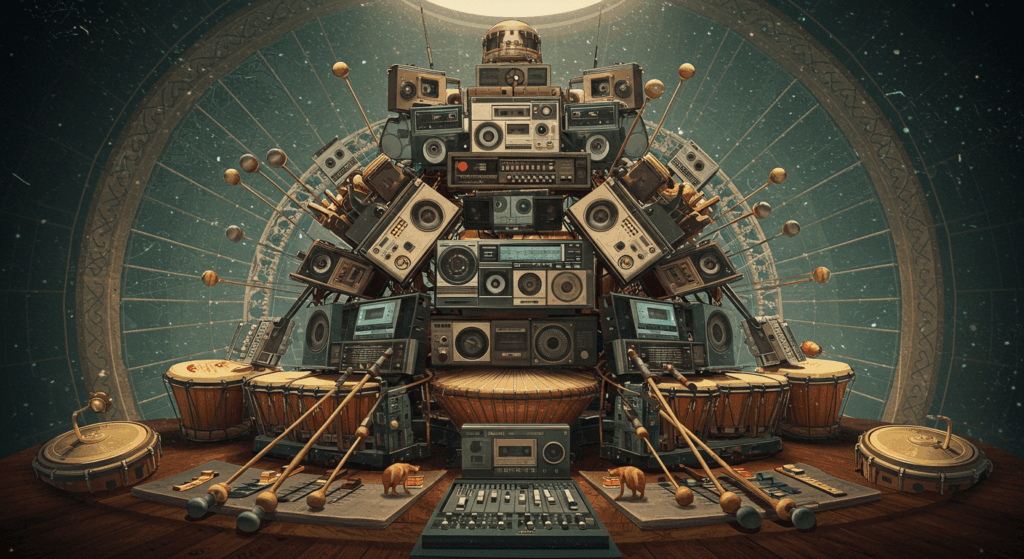

ここまで妄想してみたが、やはり確信する。人間は本能的に「何かと何かを混ぜる」生き物だ。DJがいなかったとしても、きっと誰かが別の手段で、音楽を混ぜ、つなぎ、リミックスしようとしただろう。それがターンテーブルではなく、たとえば巨大なパーカッションセットかもしれないし、何十台ものラジカセかもしれないし、あるいは言葉そのものを「音源」としてつなぐ詩人だったかもしれない。夜を滑らかにつなぎたいという欲望。それは、どんなに歴史が違っていても、きっと消えることはなかったのだ。

針を落とさなかった世界でも、きっと、夜は美しく鳴っていた。

ただし、その夜のかたちは、今とはまるで違っただろうけれど。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。