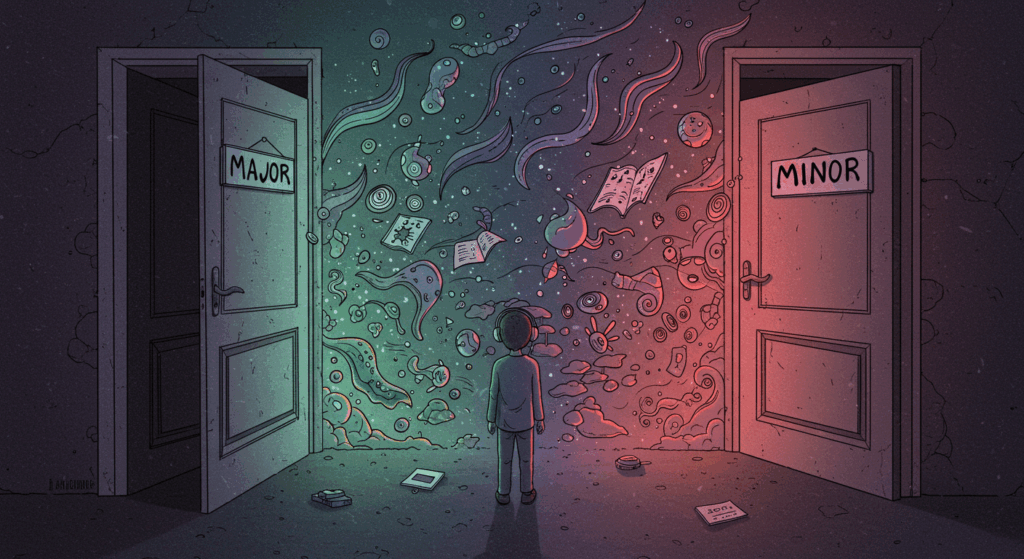

「明るい曲ですね」「この部分、マイナーで泣ける」 ── そんなふうに、僕たちはごく自然に音楽を“感情”で分類してきた。楽譜の上ではメジャー(長調)は陽気さや前向きさを、マイナー(短調)は切なさや内省を意味する。音楽を学び、聴き、作る人間にとって、それはあまりにも当たり前の言語だ。

でももし、それがなかったら? もし音楽の世界に、「メジャー」も「マイナー」も存在しなかったとしたら? 喜びも、悲しみも、和声でラベリングされない世界で、僕たちは何を感じ、どんな音を奏でるのだろうか。

メジャーがない世界 ── 「明るさ」はどこにいく?

メジャーが存在しないというのは、つまり、あの晴れやかで開かれた響きがないということだ。Cメジャーの和音のように、どこか空を仰ぐような、胸を張るような、その響きが。

この世界では、喜びや希望は和音の構造では語られない。代わりに、速いテンポ、跳ねるリズム、音色の透明感、もしかしたら子どものような歌声で表現されるのかもしれない。けれどそれは、僕たちが知っている「明るさ」とは少し違う質感を持っている。

その音楽はきっと、もっと曖昧で、複雑な感情の層をもっている。うれしいけれど、少し不安で。前を向いているけれど、ふと立ち止まってしまうような。

なにかひとつの感情に“まとめきれない”音楽。だからこそ、リアルな感覚に近い気もする。

マイナーがない世界 ── 「哀しみ」はどうやって鳴る?

逆に、マイナーが存在しない世界もある。あの、じんわりと胸にしみる、半音下がった音がない。短調の旋律が持つ、語りかけるような陰影が、すっかりこの世から姿を消してしまったら。では、どうやって僕たちは「哀しみ」を音楽にするのだろう?

きっとその世界の人々は、音の間(ま)に沈黙を置く。旋律の揺らぎに、深呼吸のような間を挟む。演奏者の息遣いや、指の震え、声のかすれといった“身体の痕跡”で、哀しみを伝える。

それは、より生々しく、より個人的な表現になるかもしれない。悲しいからといって、音が低くなるわけじゃない。高い音で叫ぶように歌うことだってある。悲しみはコードに閉じ込められず、もっと自由に、かたちを変えて存在している。

メジャー/マイナーという呪文がない世界

そもそも、西洋の音楽理論が生まれるよりもずっと前、音楽は「長調・短調」という分類なしに存在していた。雅楽やガムラン、アラブのマカーム、インドのラーガ。そこには、調性の明暗というよりも、「時間帯」「季節」「精神状態」によって音のスケールが選ばれていた。

つまり、音楽はもっと環境的で、身体的で、体験そのものだった。

もし僕たちの耳が、最初からそのような音楽に慣れていたら? メジャー・マイナーという記号で感情を仕分けるのではなく、音の動きや色彩、余白で世界を感じ取る耳を持っていたら?音楽を「明るい・暗い」ではなく、「柔らかい・鋭い」「乾いている・濡れている」といった、質感の言葉で語っていたかもしれない。

それはまるで、白黒の地図から、色彩豊かで手触りのある地図へと、世界の認識を変えることのようだ。

記号がなくても、音は生きる。

音楽とは、感情の記号化である。けれど、記号化された時点で、こぼれ落ちるものもある。

メジャーコードの中の悲しみ。マイナーコードの中の静かな喜び。「これは明るい」「これは暗い」と分類することが、音楽の豊かさを狭めている瞬間もある。

だからこそ、あえてその記号を外してみることは、耳を開くことなのだ。分類されない音を聴く。

理解できない感情に耳をすます。そうすることで、僕たちは音楽の本質に少しだけ近づけるのかもしれない。

僕たちはまだ、「感じ方」を更新できる。

きっと、未来のどこかで、メジャーやマイナーという概念に縛られない音楽がもっと増えていくだろう。そしてそのとき、僕たちリスナーは試される。

「この曲は明るい?それとも暗い?」という問いに、Yes/Noで答える代わりに、「ちょっと切なくて、でもやさしい」と言える感性が求められる。その音が、自分の中のどこに触れたのか。それを探ることが、音楽の楽しみになる。

耳を澄ませば、そこにあるのはコード進行ではなく、誰かの震え。誰かのまなざし、誰かの祈り。そして、それに自分が共鳴しているという確かな実感だ。

メジャーもマイナーもない世界。それは、きっと音楽がもっと自由に、もっとあなたに近づいてくる世界でもある。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。