序章

ライブハウスはどこへ向かうのか ライブハウスとは何か ── その定義は、時代とともに変容してきた。20世紀末から21世紀初頭にかけて、ライブハウスは音楽の「現場」であり、身体と言葉と音が交差する熱量の空間だった。だが、パンデミック以降の世界では、配信ライブが急速に一般化し、メタバース上のバーチャルライブも注目を集めるようになった。では、100年後のライブハウスはどうあるべきなのか? 本稿では、未来のライブ体験の可能性を、音響、空間、観客、テクノロジー、そして人間性という観点から掘り下げていく。

1章:ライブハウスという「場所」の再定義

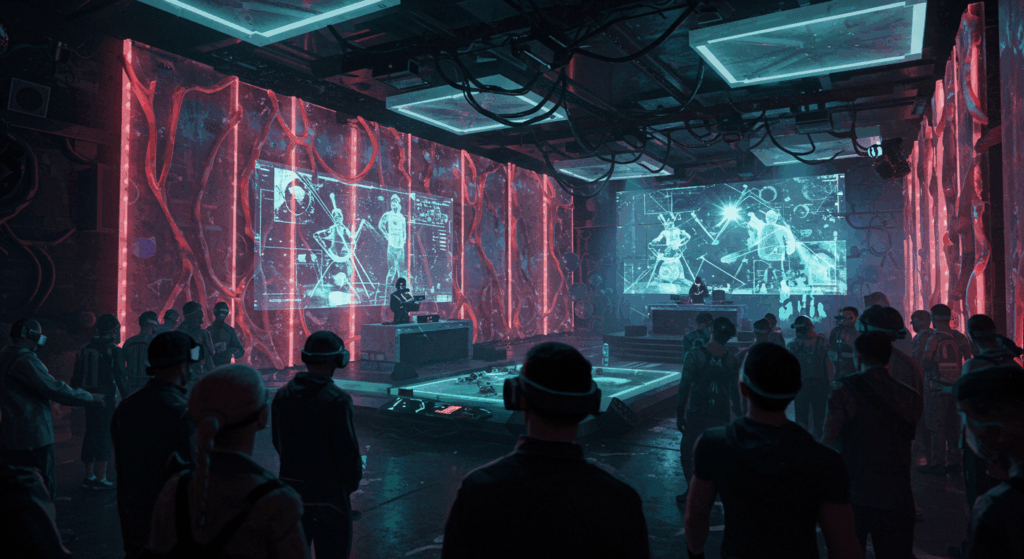

未来のライブ体験において、まず問い直すべきは「場所」の意味である。リアルな建築物としてのライブハウスは、テクノロジーの発展により、可変的かつ非物質的な存在へと移行しつつある。メタバース上のバーチャルライブは、すでに場所に依存しないパフォーマンスの可能性を示している。だが、そこに“音が鳴っている”という実感や“空気が震える”という身体的感覚があるかといえば、まだ十分とは言えない。100年後のライブハウスは、物理空間と仮想空間のハイブリッドな“多層的現実”として設計されるべきだろう。

2章:観客という共演者

共鳴する身体 ライブとは、アーティストのパフォーマンスだけでなく、観客のリアクションによって成立する。未来のライブハウスでは、観客の心拍数や表情、脳波までもがセンシングされ、それが演出にリアルタイムで反映されるようになるかもしれない。照明、映像、音響が観客の「感情」に応答することで、ライブ体験は一方通行からインタラクティブな共演へと進化する。観客はもはや「見る人」ではなく、「共に鳴らす存在」へと役割を変えるのである。

3章 :音響空間という身体の延長

100年後のライブハウスでは、音は壁やスピーカーから発せられるものではなく、空間そのものが「鳴る」ようになるだろう。ナノ素材による振動壁、個人ごとにチューニングされた立体音響、サブソニック波による内臓へのアプローチ……音楽は聴くものから、浴びるもの、あるいは身体と融合するものへと進化する。音響空間は、アーティストの身体の延長であると同時に、観客の身体を媒介する“もうひとつの楽器”となるのだ。

4章:分散型ライブと“同時多発的”共鳴

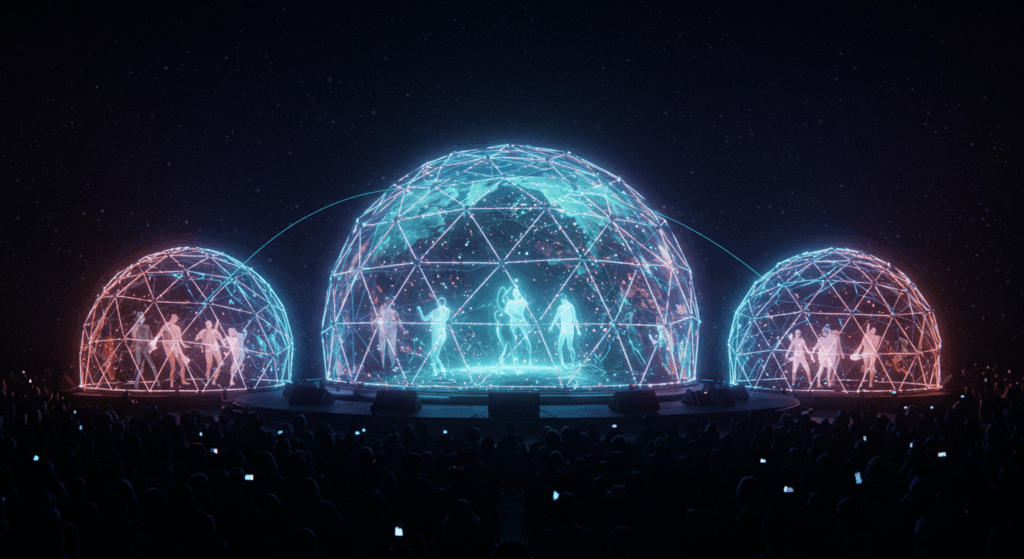

ライブハウスがひとつの建築物である必要は、もはやない。世界中の複数の空間が、時差ゼロで同期し、同一のライブを“別々の場所で同時に体験する”という分散型ライブも現実味を帯びてくる。たとえば東京とベルリン、リオデジャネイロが同時接続され、それぞれの観客が同じ瞬間に“場”を共有する。そうしたネットワーク型のライブは、国境や距離を越えて、「共鳴する身体のネットワーク」を立ち上げる可能性を持つ。

5章:テクノロジーと人間性の新たな均衡点

ここでひとつ重要な問いが浮かび上がる。それほどまでにテクノロジーがライブ体験を進化させたとき、人間にしかできないこととは何か? 答えのひとつは、「不確かさ」や「偶然性」にあるだろう。予定調和ではないノイズ、緊張で裏返る声、思わずこぼれる笑い。それらはAIでは生成し得ない、生きた身体からしか生まれない表現である。100年後のライブハウスには、テクノロジーと人間性のせめぎ合いのなかで、“不完全な美しさ”を受け入れる寛容さが必要となる。

終章:未来のライブハウスは、響き続ける

100年後、ライブハウスという言葉が残っているかはわからない。だが、人と人が音を通じて出会い、共鳴し、身体を震わせるという根源的な営みは、決して消えないだろう。ライブハウスは「建物」ではなく、「関係性の場」として進化し続ける。その未来において、音楽は再び“人間のものであること”を証明するのかもしれない。音が響く場所は、まだ“ハコ”である必要はない。ただし、そこで響く「何か」が、人の心を震わせるものである限り、その場所はたしかに“ライブハウス”なのである。

Shin Kagawa:100年後の音楽シーンを勝手気ままに妄想し続ける妄想系音楽ライター。AI作曲家の内省ポップや、火星発メロウ・ジャングルなど架空ジャンルに情熱を燃やす。現実逃避と未来妄想の境界で踊る日々。好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。