完璧な歌が溢れる世界

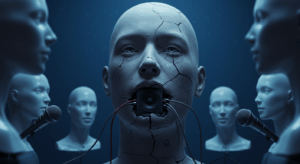

ボーカロイド技術の進化は、もはや「人間の声を真似る」段階を超え、「人間の声が本来持つ限界」を超克しつつある。息継ぎのノイズもなく、ピッチも正確で、エモーションすらパラメータで制御できる仮想の歌声。いつでも、どこでも、誰でも、「完璧な歌」を創ることができる時代になった。

もし未来、すべてのボーカリストがこの技術に置き換わるとしたら。もし、音楽チャートのトップ100がすべてボカロ楽曲で占められ、人間の歌声がもはや「時代遅れのもの」として忘れ去られるとしたら。そんなディストピア的想像の中で、我々人間には何が残るのだろうか。

声がなくても歌はできる

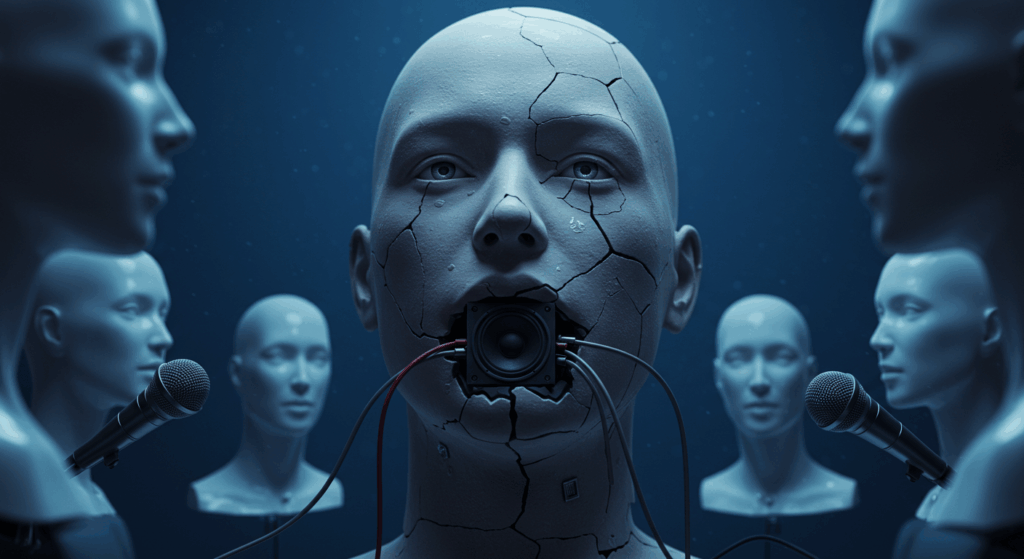

まず、我々が問い直すべきなのは、「歌」とは本当に「声」によって定義されるものなのか、ということである。歌とは、言葉であり、感情であり、身体であり、空気であり、沈黙である。メロディに乗せられた叫びは、単なる声帯の震え以上のものである。震え方の癖や、喉の詰まり、震える指先、目の焦点の合わなさ ── そうした「不完全さ」や「躊躇い」こそが、人間の歌に宿る真のエモーションなのだ。

そしてそれは、たとえ声が発されずとも伝わるものだ。声を奪われたとき、人はハミングし、リズムを刻み、身体を震わせる。そこにこそ、新しい「歌」が芽生える。

不完全性という特権

ボカロが完璧なピッチを持ち、どんなジャンルにも対応可能で、どんな言語も発音できるのならば、人間はどこで戦えばいいのか。それは、ボカロが「わざとミスを模倣しなければならない」領域にこそ答えがある。

たとえば、緊張で声が裏返る瞬間。言葉に詰まり、泣きながら歌う場面。あるいは、音程を外してしまうことすら、美しく響く文脈。ボカロには「偶然」がない。だからこそ、偶然に支配された人間の表現は、逆説的に唯一無二の価値を持つ。

完璧な歌が溢れかえった世界で、「壊れた声」がもつ切実さは、かつてないほどの力を持つだろう。それはもはや技術の問題ではなく、「存在そのものが放つ響き」の問題なのである。

舞台は歌声から関係性へ

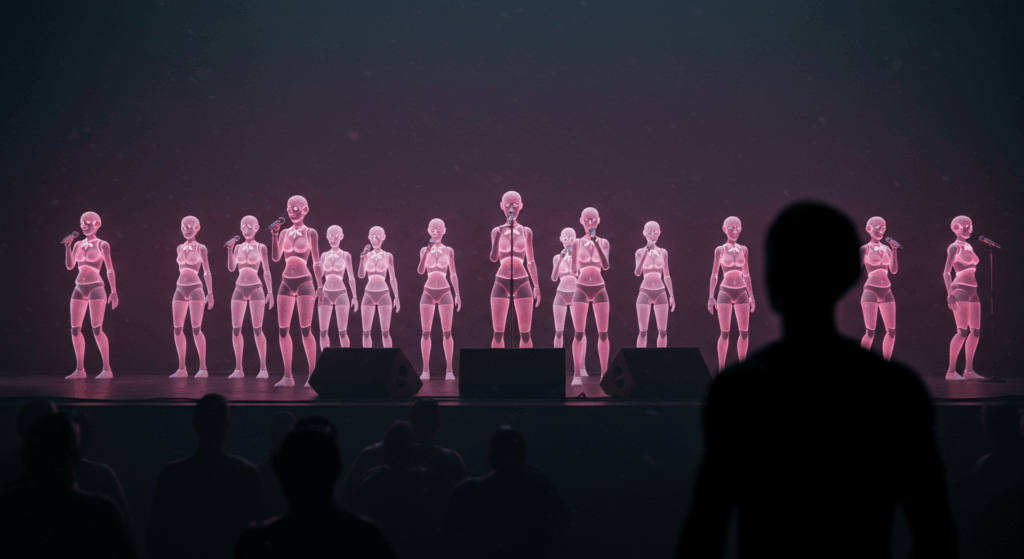

音楽の本質は、もはや「誰が歌っているか」ではなく、「誰とつながっているか」に移りつつある。インターネットの普及とともに、音楽はひとりで作れるものになったが、同時に、無数のリスナーとの「共振」が価値を生む時代にもなった。

観客のリアクションに合わせて変化するライブ演出。リスナーの心拍数や気分に応じて変化するインタラクティブな楽曲。こうした世界では、人間の役割は「歌うこと」から、「共鳴を生み出すこと」へとシフトする。

ボカロが「歌を届ける」存在であるならば、人間は「歌を共に創る」存在になれる。パフォーマー、DJ、作曲家、演出家。声がなくとも、物語を語り、感情を操作し、場を作ることはできる。

沈黙こそ、もっとも雄弁な歌になる

あらゆる表現が記号化され、データとして再構成される時代において、もっとも強く響くのは「沈黙」かもしれない。誰もが歌える時代だからこそ、歌わないことが最大の意思表示になる。その沈黙の中にある身体の動き、まばたき、振り返る仕草。そうした「歌わない身体」は、やがて新たなジャンルとして浮上してくるだろう。

かつてジャズがビバップを経てフリージャズへと向かったように。かつてヒップホップが声と言葉の限界を押し広げたように。音楽は常に「次のかたち」を求めて変化してきた。

ならば、「声なき歌」という次の革命は、いつ起きてもおかしくない。

結論:「歌う」という本能は消せない

テクノロジーがいかに進化しようとも、人間の内にある「歌いたい」という本能は消せない。たとえ声が不要になっても、誰かの心を震わせたいという衝動は、新たな表現形式を求めて、かたちを変え続ける。

ボカロに声を明け渡しても、人間には「人間にしかできないこと」がまだまだ残っている。それは「不完全であること」と「他者と共鳴すること」。そしてそれこそが、我々が未来においても音楽を「生きるもの」として享受できる、最後の鍵なのだ。

Shin Kagawa:100年後の音楽シーンを勝手気ままに妄想し続ける妄想系音楽ライター。AI作曲家の内省ポップや、火星発メロウ・ジャングルなど架空ジャンルに情熱を燃やす。現実逃避と未来妄想の境界で踊る日々。好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。