Mrs.GREEN APPLEの新曲「夏の影」のMVロケ地、福井県の大野市、永平寺町、越前町などに巡礼客の姿がみられるという(FBC福井放送8/20)。ようやく日本でもMVを主体にした「聖地巡礼」が始まったといえるのかもしれない。

日本のポップミュージックは海外には訴求しきれていない?

このような「ミュージックツーリズム」は、音楽と観光が融合した一種の文化観光であり、日本でいえばコンテンツツーリズムの範疇に入る。ミュージックツーリズムに関しては、Gibson&Connel(2005)がその定義付けを行っており、それによると音楽産業と観光産業の双方に経済効果をもたらす概念であり、延いては地域活性化に結び付くとしている。

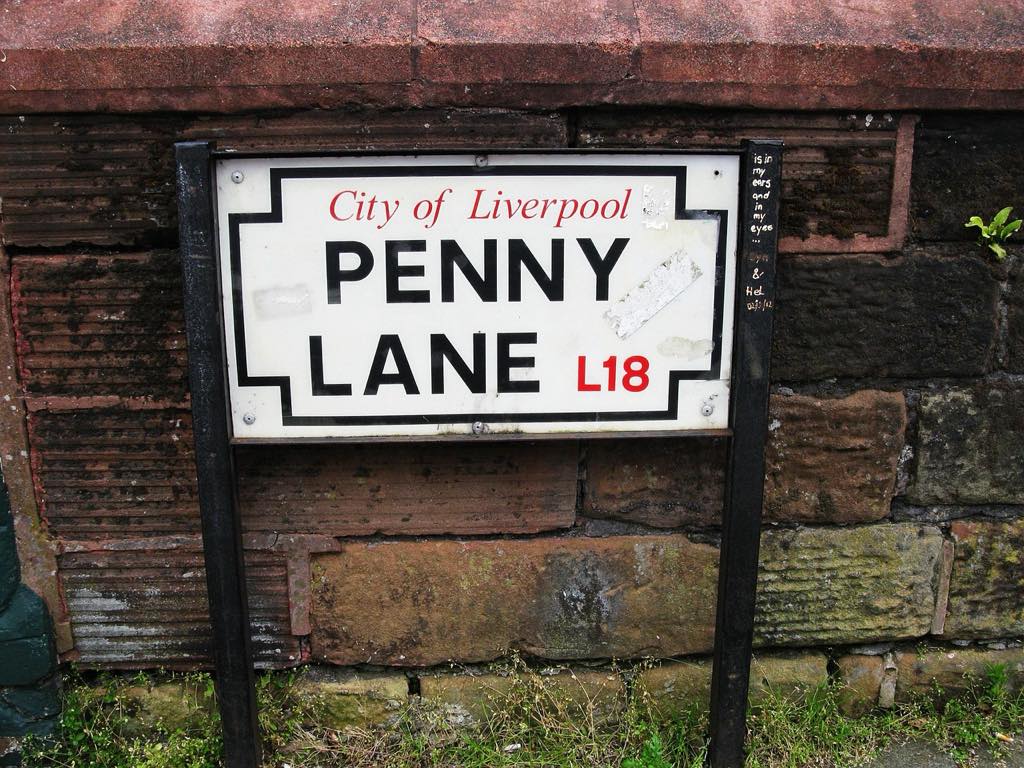

ミュージックツーリズムには、大きく分けると、①ビートルズのリヴァプール、ロンドンに代表されるようなアーティストの所縁の地への訪問、前掲した拙著のような歌詞探訪など聖地巡礼型と、②ライブコンサートや大規模音楽フェスティバル等の音楽イベントやレッスンへの参加などの体験型に分類される。

体験型ミュージックツーリズムのイギリスにおける経済的効果の調査を行ったUK MUSIC(2015)の報告書によると、ミュージックツーリズム目的の観光客の内訳は、国内観光客が95%、国外観光客が 5%で、ミュージックツーリズムの種別としては、①聖地巡礼型が 55%、②音楽体験型が45%であるという。

ただ日本では聖地巡礼型の事例が少ない。しかし何故、体験型が大半で聖地巡礼型のミュージックツーリズムが一般化しないのか、これは不思議なことであるが、その背景には日本のポップミュージックの特徴も浮き上がってくる。仮説として考えられるのは、ひとつには日本のポップミュージックは海外には訴求しきれていない点が挙げられよう。しかしダイナミズムは伴わないものの、国内での聖地巡礼行動も少なからず行われていることには注目すべきだし、かつ一般化するための努力はするべきだろう。

日本における聖地型ミュージックツーリズムの今後の可能性

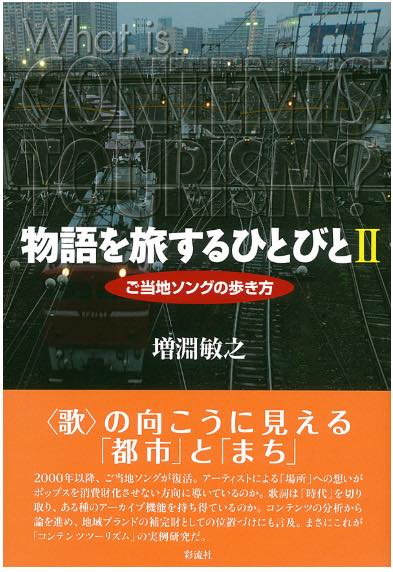

2014年に『物語を旅するひとびとⅡ: ご当地ソングの歩き方』(彩流社)を上梓した。そこでは少々古めの作品「中央フリーウェイ」(ユーミン)。「桜坂」(福山雅治)。「南三条」(中島みゆき)。「勝手にシンドバッド」(サザンオールスターズ)。「長崎小夜曲」(さだまさし)。「青葉城恋歌」(さとう宗幸)。「能古島の片思い」(井上陽水)。「秋の気配」(オフコース)。「加茂の流れに」(かぐや姫)。「夢の跡」(村下孝蔵)などを取り上げ、歌詞世界を通じて見ることのできるそれぞれのまちを紹介した。

もちろん日本のポップミュージックの「聖地」はそれ以外にも全国に数多ある。しかしJPOPの舞台としては「東京」が圧倒的に多い。しかし全国に版図を広げても充分に素材は多い。本コラムでは、楽曲を通りしてまちを眺めるコンテンツツーリズムのひとつのヴァリエーションを提示する。

また近年、海外にもJPOPが浸透し始めており、インバウンド観光客の中にも聖地巡礼する人々も静かに増えているともいう。まだそれほど目立った現象にはなっていないが、日本の文化コンテンツがアニメを始めとして海外に浸透している中で、ようやく聖地巡礼型の観光の兆しが見えてきたといえるだろう。つまり日本における聖地型ミュージックツーリズムの今後の可能性を述べていきたいというのが、本企画の意図である。

本連載はようやく活発化し始めたJPOP聖地巡礼の企画だ。もちろん1960年代後半以降、JPOPの前身ともいえるニューミュージックが台頭し、前掲のシティポップもこの流れからの派生といえるだろう。そういう意味では現在のMV聖地巡礼のみならず、広範な時代を視野に入れてJPOP作品の中で、特定の場所を扱った、もしくは特定の場所をイメージさせるローカルソングを紹介していきたいと考える。

「歌は世につれ、世は歌につれ」

連載の順番は順不同になるが、筆者の志向としては作品世界から透けて見える、当時の当該都市の状況、日本全体の状況を深堀していけたら幸いである。つまり1960年代以降、日本は高度経済成長期にあり、1980年代にはバブル経済期に至る。そしてその後はその後遺症に悩み、30年に渡る長期停滞に入っていく。もちろんローカル都市はこの経済の浮沈に翻弄されることになっていく。

例えばシティポップは東京らしき都市を舞台に作品世界を展開していたが、1980年代に象徴的だった自動車、カフェバーなどは現在のJPOPの世界では描かれることはほとんどなくなっている。つまり経済状況とともにトレンドも変化していくことは自明であろう。「歌は世につれ、世は歌につれ」という言葉があるが、JPOPの都度、その時代を表現してきた。

さて筆者の出身地は札幌だ。もう離れて30年以上経つが、1980年代から1990年代にかけてそこのFM局で番組を日々、制作してきた。現在でも時折、訪れるが、帰るという意識は相当、薄らいでもいる。「自分」の生活の場ではもはやなく、「他人」の暮らすまちにすぎない。ただ変貌していく街並みに一定の郷愁は抱かざるを得ない。それ故、次回からは少しその郷愁を含めて、北海道を題材にしたものから連載を始めていこうと思う。

増淵敏之:法政大学文学部地理学科教授、専門は文化地理学。コンテンツツーリズム学会会長、文化経済学会〈日本〉特別理事、希望郷いわて文化大使、岩手県文化芸術振興審議会委員、NPO氷室冴子青春文学賞特別顧問など公職多数。Yahooエキスパートコメンテーター。主な単著に2010年『物語を旅するひとびと』(彩流社)、『欲望の音楽』(法政大学出版局)、2012年『路地裏が文化を作る!』(青弓社)、2017年『おにぎりと日本人』(洋泉社)、2018年『ローカルコンテンツと地域再生』(水曜社)、2019年『湘南の誕生』(リットーミュージック)、2020年『伝説の「サロン」はいかにして生まれたのか』(イーストプレス)、2021年『白球の「物語」を巡る旅』(大月書店)、2023年『韓国コンテンツはなぜ世界を席巻するのか』、2025年「ビジネス教養としての日本文化コンテンツ講座」(徳間書店)など多数。1957年、札幌市生まれ、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、学術博士。NTV映像センター、AIR-G’(FM北海道)、東芝EMI、ソニー・ミュージックエンタテインメントにおいて放送番組、音楽コンテンツの制作及び新人発掘等に従事。