AIの進化によって、音楽制作の現場は大きく変わりつつある。作詞、作曲、編曲、ボーカル生成、さらにはミキシングやマーケティングまで、自動化が可能な領域は広がり続けている。現時点でも、AIによって制作された楽曲がチャートに登場することは珍しくなくなってきた。

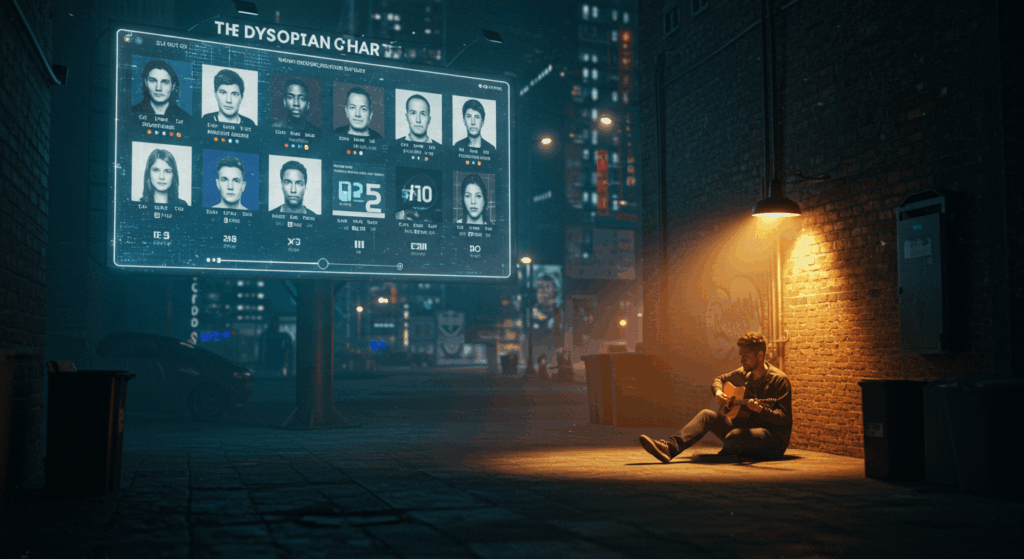

この流れがさらに加速し、ヒットチャート上位がすべてAI制作の音楽で占められるという未来が訪れたとしたら ── 人間がつくる音楽は、どこに居場所を見つけるのか?

完璧すぎる音楽が生まれる時代

AIは、無数のヒット曲の構造やコード進行、リリックの傾向を分析し、リスナーの好みにマッチした「売れる」音楽を効率的に生成することができる。しかも、24時間稼働し、休むこともない。

たとえば、AI作曲ツール「Aiva」や「Amper Music」を用いて制作された楽曲は、すでにSpotifyのリラックス系プレイリストやBGM用途で大量に流通しており、実質的に“顔のないアーティスト”が無名のままチャートを占有するという現象が始まっている。

このような状況では、リスナーにとって心地よく、聴きやすく、ある意味で“無難な”音楽が大量に供給される。クオリティは高い。だが、そこに「人間である意味」はどれだけ残っているだろうか。

「人間らしさ」の再評価

このような状況に対して、人間がつくる「不完全で個性的な音楽」が新たな価値を持ち始めている。たとえば、宅録シンガーソングライターのAlex Gは、ピッチの揺らぎやローファイな録音状態、感情的にブレる歌唱といった、AIが避ける要素をあえて前面に出し、聴く者の記憶や感情に直接訴えかける音楽を提示している。

同様に、クレイロやビーバドゥービーらが牽引するbedroom popのムーブメントも、完璧な音楽から距離を取ったDIY精神の象徴として広がっている。彼女たちの音楽には、「整っていないこと」がむしろ親しみや共感を生み、リスナーとの心理的距離を縮めている。

こうした動きは、AIが主導する市場のなかで、“あえて不完全なもの”が価値を持つという逆説的な文化を生み出している。

記録より体験へ

AIによる音楽がストリーミング上で量産されていくなか、人間がつくる音楽は、ライブやその場限りのセッションといった非再現性のある体験型の音楽として進化していく。

例えば、フローティング・ポインツはライブにおいて、レコード作品とはまったく異なる音響設計や即興展開を導入し、「その場でしか体験できない音楽」を提示している。観客と空間を共有することでしか成立しない音楽の価値が再認識されているのだ。

また、アースイーターはライブにおいて、視覚表現や身体パフォーマンスを交えた“音楽以上の出来事”を創出し、記録や再生では決して伝わらない没入型の芸術として音楽を位置づけている。

このように、「音楽を聴く」のではなく、「音楽に遭遇する」体験が、AI時代においてはより重要な意味を持つようになる。

AIにできないことを探す動き

音楽のなかでAIにできないことは何か ── この問いに正面から取り組んでいるアーティストも存在する。

たとえば、アフロフューチャリズムと政治性を重ね合わせる詩人/アーティストのムーア・マザーは、ノイズ、ポエトリー、ビート、ジャズなどを即興で交錯させる演奏スタイルで、「予測不能な音楽」の可能性を追求している。AIが模倣するにはあまりに文脈が複雑で、思想性が濃い。

また、ホリー・ハーンダンは自らが開発したAI「Spawn」との協業によって、人間の声の生成と機械学習の交差点に新たな地平を切り開いている。ただし彼女の場合、AIは単なる作業代行ではなく、共演者として位置づけられており、「AIと共に何を表現するか」という問いが音楽の本質に組み込まれている。

AIの導入が進む一方で、その可能性と限界をきちんと理解し、人間の介在がどこに必要なのかを問い続ける姿勢は、これからの音楽家にとって不可欠になるだろう。

音楽の役割が変わる

ヒットチャートという構造がAIによって独占された場合、それを前提とした音楽活動の意味自体が問い直される。売れるための音楽ではなく、伝えるため、関わるため、記録するため、あるいはただ楽しむための音楽が再評価される。

例えば、ジェイペグマフィアは、アルバム制作においてただ楽曲を並べるのではなく、自身の出自、怒り、ユーモア、社会への皮肉を全体の「物語」として編み込んでいる。音楽というよりは、メッセージの運搬装置に近い。AIには、こうした個人の歴史や感情の文脈までは組み込めない。

また、トランスジェンダーであることを公にし、音楽・映像・ビジュアル全体を通して「存在そのものを提示する」アルカのようなアーティストも、AI時代においては特異な価値を持つ。彼女の作品はジャンルを横断しつつ、自身の身体性や文化的アイデンティティが明確に刻み込まれている。誰が、なぜそれを作ったのか ── その文脈こそが評価の基準になる時代が来る。

結論

AIによってヒットチャートが塗り替えられる未来は、決して「人間の音楽の終わり」ではない。むしろ、そこからが新しいスタートだ。人間が音楽をやる意味、表現する意義、伝える価値 ── そういった根源的な問いに改めて向き合うことで、音楽は別の形へと進化する。

音楽は、成果やデータでは測れない、もっと曖昧で、もっと私的で、もっと面倒くさい表現としての側面を取り戻すことになるだろう。

ヒットチャートに名前が載らなくてもいい。

ストリーミングで何百万再生されなくてもいい。

それでも、人は音楽をやめない。

音楽は、ヒットしなくても必要とされるものだからだ。

Shin Kagawa:100年後の音楽シーンを勝手気ままに妄想し続ける妄想系音楽ライター。AI作曲家の内省ポップや、火星発メロウ・ジャングルなど架空ジャンルに情熱を燃やす。現実逃避と未来妄想の境界で踊る日々。好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。