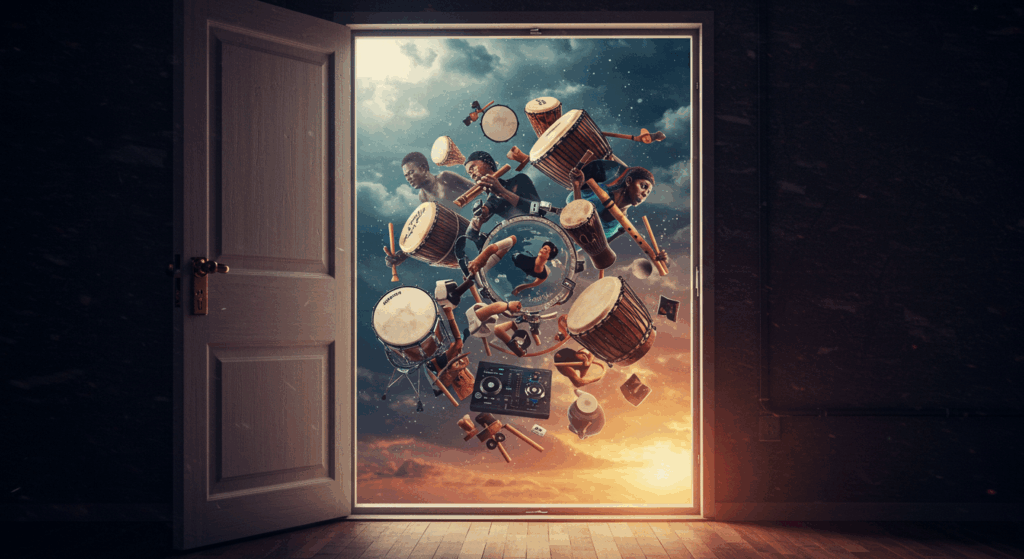

世界が狭く、瞬時に繋がり合う時代において、音楽のあり方はどのように変わるのだろうか? もし音楽家もリスナーも、どこへでも瞬時に行けるとしたら、創作や体験、さらには音楽文化のアイデンティティはどのように変化していくのか。これは空想の扉から覗く未来の音楽地図であり、距離が消えた世界で音楽の交わりがどのように進化するのか、そのスケッチである。

一瞬で世界とつながる創作 ── 身体ごと音楽の中へ

もしも「どこでもドア」が現実に存在したなら、音楽家たちの創作活動は劇的に変わるだろう。かつて音楽家たちは、さまざまな音楽文化やスタイルを学ぶために、物理的に移動し、現地で学ぶ必要があった。しかし、このドアが開かれれば、音楽家たちは瞬時に世界中の音楽の中心へと「身体ごと」飛び込むことができる。

たとえば、ロンドンのDJが朝にナイロビでドラムサークルに参加し、午後には京都で尺八奏者と即興でセッションを行う。世界中の音楽家がその場で共演し、共感し、共創することができる。創作の過程において、録音物を通じて間接的に触れるのではなく、現地で音楽を「感じる」ことができる。このような体験が日常になることで、音楽はより深いレベルで「生きたもの」となり、創作そのものがダイナミックに変化するだろう。

ローカルイベントがグローバルになる日

音楽体験の質も、距離が消えることによって劇的に変わる。現実では、物理的な距離や時間的な制約が音楽イベントの規模や参加者に大きな影響を与えている。しかし、どこでもドアを通じて、音楽イベントは一瞬でグローバルに広がり、ローカルな体験が世界中で同時に展開される。

たとえば、渋谷のインディーライブに、サンパウロの若者やナイロビのクラバーたちがリアルタイムで参加し、交流することができる。物理的な距離を超えて、多様な文化的背景を持つ人々がひとつの音楽の空間に集い、共鳴し合う。これによって、音楽イベントはもはや単なる地域的なものではなく、世界中の人々がその場で一体となる「文化のるつぼ」へと変貌するだろう。

ジャンルはもう意味をなさない?

音楽のジャンル分けは、もともと文化的・地理的な「隔たり」によって生まれたものだ。しかし、どこでもドアによって距離や場所の壁が取り払われると、ジャンルという概念自体が意味を成さなくなるだろう。世界中の音楽がリアルタイムで交わり、影響し合い、まったく新しい形態の音楽が生まれる。

例えば、ガムランの音色とUKドリルのビート、フォルクローレのメロディとハードテクノのリズムが一体となるような音楽が登場するかもしれない。混ぜ合わせることが容易になり、既存の枠にとらわれない創作が日常化する。その中で、音楽家やリスナーが直面する新たな問いは「自分は何者か」というアイデンティティの問題であるだろう。ジャンルを超え、混ぜ合わせる自由があるからこそ、逆に自己の音楽的アイデンティティが問われる時代がやってくる。

それでも自分は、この音に戻ってくる

自由に音楽が混ざり合う時代において、それでもなお人々は自分自身の音に帰ってくる。どこでもドアが開かれて、世界中の音楽を体験できるようになったとしても、ある奏者は故郷の民謡を、あるプロデューサーは古くからのリズムを繰り返す。なぜなら、音楽とは単なる音の集合体ではなく、その人のアイデンティティや歴史そのものであるからだ。

どこでもドアは、移動すること自体が目的ではなく、むしろ音楽的アイデンティティを浮き彫りにする鏡のような存在となる。世界中の音楽を経験した上で、「なぜこの音を選ぶのか」「なぜこのリズムに戻るのか」といった問い直しが行われ、音楽家たちは自分自身のルーツと向き合いながら、新たな音楽的表現を模索することになるだろう。

継承と教育も「瞬間移動」する時代へ

音楽教育や継承の方法も大きく変化する。今や世界中の優れた演奏家や教育者が、どこでもドアを使ってリアルタイムで指導を行うことができるようになる。これにより、物理的な距離が問題となることはなく、地方に住んでいる生徒たちも、世界的な名手から直接技術や精神を学ぶことができるようになる。

言葉や楽譜だけでは伝えられない、音楽における「呼吸」や「間合い」、そして「手の重み」など、細かなニュアンスまでもが瞬時に伝わる時代が訪れる。伝統音楽や失われつつあった技術も、よりリアルに、そしてダイレクトに継承されることで、新たな形で息を吹き返すことが期待される。

音楽がもう一度、「旅」になる

最後に、どこでもドアが実現した世界で、音楽は再び「旅するもの」としての性質を取り戻すだろう。もはや音楽は物理的な距離や時間を超え、どこへでも行けるようになる。その結果、音楽は単なる文化の融合にとどまらず、個人の内面の再発見や、未だ見ぬ音との遭遇をも可能にする。

このような時代において、音楽は国境を超えて、ジャンルを超えて、そして自己を超えて広がっていく。音楽はただの娯楽や商業的な産物ではなく、深い意味を持ち、ひとつの「旅」として私たちに寄り添う存在であり続けるだろう。

音楽に国境なんてなかった ── そんな未来を思い描くことができる世界が、すぐそこに広がっているのだ。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。