音楽において「歪み(ディストーション)」は、当たり前のように使われている技術である。ロックのギター、テクノのざらついたシンセ、ヒップホップの太いビート、ローファイの壊れかけたような音。こうした表現の多くは、音をあえて“壊す”ことで成り立っている。

だが、もし音楽に歪みという概念が存在しなかったとしたら──?

それは、音楽の歴史を大きく書き換えることになる仮定である。

歪みとは何か?

まず、歪みとは何か。簡単に言えば、音の信号が大きくなりすぎて、波形が「つぶれる」ような現象のことである。本来の滑らかな波形が、断ち切られたように変化することで、鋭く荒々しい音が生まれる。もともとは電子機器の限界で偶然発生したものであるが、それが“かっこいい音”として注目され、後に意図的に生み出されるようになった。

1950年代、ロックンロールの黎明期。ギタリストたちはアンプの音量を上げすぎたり、スピーカーを破いたりして、荒々しい音を手に入れようとした。そこからロックの象徴である「歪んだギターサウンド」が生まれた。たとえば、ザ・キンクスの「You Really Got Me」では、ギターアンプのスピーカーにカミソリで切れ目を入れ、あの独特の歪みを生み出したという逸話がある。ジミ・ヘンドリックスがマーシャルアンプを爆音で鳴らし、ギターを叫ばせたとき、音楽は美しさや正確さだけではなく、“衝動”を表現するものへと変わったのである。

歪みのない世界

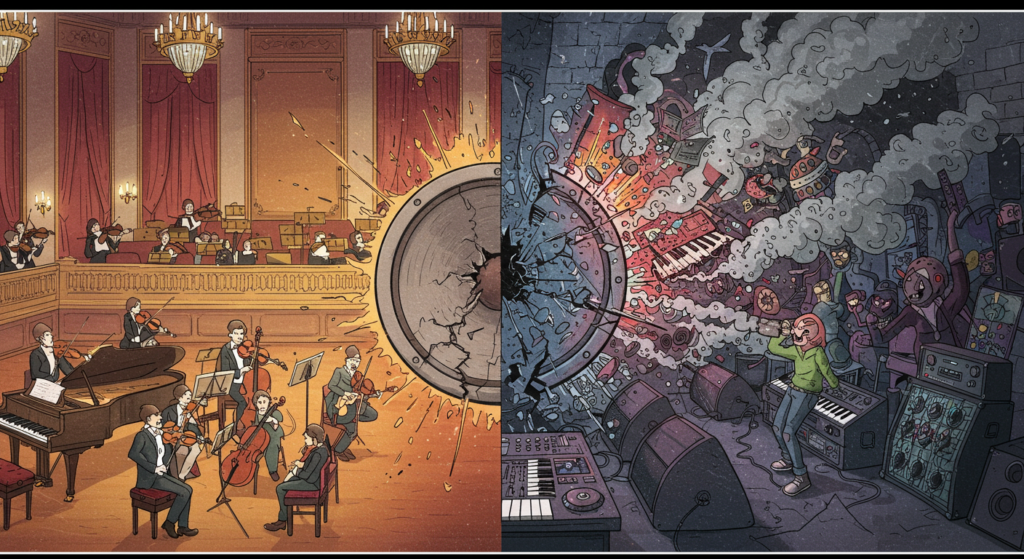

もし歪みが存在しなかったら、ロックはどうなっていただろうか。エレキギターはジャズやポップスの中で“綺麗な音を鳴らすための楽器”にとどまり、ニルヴァーナの「Smells Like Teen Spirit」や、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの『Loveless』のように、歪んだ音そのものが感情や世界観を語るような音楽は生まれなかったかもしれない。

この想像は、エレクトロニック・ミュージックにもあてはまる。テクノやインダストリアル、グリッチ、IDMといったジャンルでは、ノイズや過剰なエフェクトを使った“壊れた音”が重要な要素となっている。たとえば、アンダーワールドの「Born Slippy」はシンセサイザーのサチュレーションが興奮と多幸感を生み出しており、エイフェックス・ツインの作品では意図的なビットクラッシュや歪みが不可欠な構成要素となっている。音が整っていないからこそ、深みと人間味が生まれる。

ヒップホップやローファイ系の音楽も、歪みと無縁ではない。J・ディラのようなプロデューサーがサンプリングに使った古いレコードの音質や、SP-1200やMPCでの荒削りな質感には、意図的に“汚れた”美学が存在する。また、現代のビートメイカー、例えばノレッジ(Knxwledge)やDJスモーキーらによる作品でも、ローファイな歪みが独特のムードを生み出している。

では、歪みが存在しなかった世界はどうだったか。おそらく音楽は、もっと「整っていて」「耳触りのいい」ものになっていたに違いない。ジャズやクラシックのように、音の美しさや演奏の精度が評価される文化が、より広くポピュラー音楽の中にも浸透していたかもしれない。

WE NEED “HIZUMI”

だがその一方で、人間の持つ衝動や怒り、焦り、不安といった“揺らぎのある感情”は、うまく表現されなかったのではないかとも思う。歪みとは、音楽が「完全であること」から自由になるための技術だったからだ。

不完全で、ちょっと壊れていて、でもその中にどうしようもない感情がこもっている。そんな音があるからこそ、音楽は人の心を揺さぶることができる。美しいだけではない、破綻や暴力性も含んだ“リアルな音”──それを可能にしたのが、歪みという存在だったのである。

歪みのない音楽は、たしかに整っていて美しいかもしれない。だが、その世界には叫びも怒りもなければ、涙や震えもないかもしれない。歪みとは、音を壊す技術であると同時に、感情をむき出しにするための手段でもあった。

音楽が人間のものであることを、歪みは教えてくれるのである。

Shin Kagawa:100年後の音楽シーンを勝手気ままに妄想し続ける妄想系音楽ライター。AI作曲家の内省ポップや、火星発メロウ・ジャングルなど架空ジャンルに情熱を燃やす。現実逃避と未来妄想の境界で踊る日々。好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。