現代の音楽シーンにおいて、打ち込み、つまりDTM(デスクトップ・ミュージック)はあまりにも自然に存在している。リズムマシンやサンプラー、DAW(Digital Audio Workstation)を駆使し、自宅のパソコン一台で音楽を作る ━━ そんな制作スタイルは、もはや日常の一部だ。

だが、ふと考えてみた。 「もし打ち込みが存在しなかったら、音楽の世界はどうなっていただろう?」。そんな妄想を、ひとつのコラムとして綴ってみたい。

打ち込みが生んだ「夜の音楽」がなかった世界

まず最も大きな影響は、クラブミュージックの成立そのものだろう。1980年代以降に生まれたテクノ、ハウス、ヒップホップ、ドラムンベースなど、多くのジャンルは打ち込み機材とともに発展した。リズムマシンやシーケンサーの“ズレのない”ビートが生み出すグルーヴ。それを延々とミックスしていくDJ文化。それらすべてが、「打ち込み」の賜物である。

もしそれがなければ、クラブのフロアは生バンドによる即興ジャムセッションの場になっていたかもしれない。DJの代わりに、8人編成のミニマルファンク・アンサンブルが登場し、即興でテンションを操作する。踊る観客は、ビートの機械的な反復ではなく、人力によるグルーヴの“揺らぎ”に身を任せる ━━ そんな「オルタナティブなクラブカルチャー」が主流だったかもしれないのだ。

誰でも音楽が作れる、という前提が崩れる

DTMは、音楽制作の民主化を促した。かつては高額なスタジオ設備と専門エンジニアが必要だったレコーディングが、いまやノートパソコンと無料ソフトで可能になっている。「もしDTMがなかったら?」━━ おそらく音楽制作は今も、資本や人脈を持つ一部の人たちの特権であり続けていた。ベッドルーム・プロデューサーやSoundCloud発のアーティストが登場することもなかったかもしれない。SNSで話題になり、たった一曲で人生が変わる━━ そんな物語も、成立しなかっただろう。

音楽の「音像」はどう変わっていたか?

打ち込みによって実現された音響空間も、現代音楽の魅力のひとつだ。シンセベースの重低音、サイドチェインで脈打つキック、サンプリングで再構成された声や環境音……そうした音像は、ソフトウェア上の自由な設計が可能になったことで花開いた。

これがなかったら、音楽のトレンドはより生楽器的、オーガニックなサウンド中心になっていただろう。K-POPはビッグバンド風の生演奏中心に、J-POPは今以上にバンド編成にこだわっていた可能性がある。ボカロ文化ももちろん存在しない。代わりに、朗読や口承による“声の表現文化”が発展していたかもしれない。

ジャンルの細分化はもっと遅かった?

インターネットとDTMの親和性は高い。誰もが音を作れ、発表できる環境が整ったことで、無数のサブジャンルが爆発的に誕生した。ヴェイパーウェイヴやウィッチハウス、ナイトコアやハイパーポップ ━━ これらはすべて、打ち込み文化とネットカルチャーのハイブリッドだ。

DTMがなければ、ジャンルの進化はもっとゆっくりだったかもしれない。新しい音が生まれるのは、限られたプロの手による“公式な変化”だけ。ジャンルレスな時代は、まだ訪れていなかった可能性がある。

「未来っぽさ」は人力で生み出されていた?

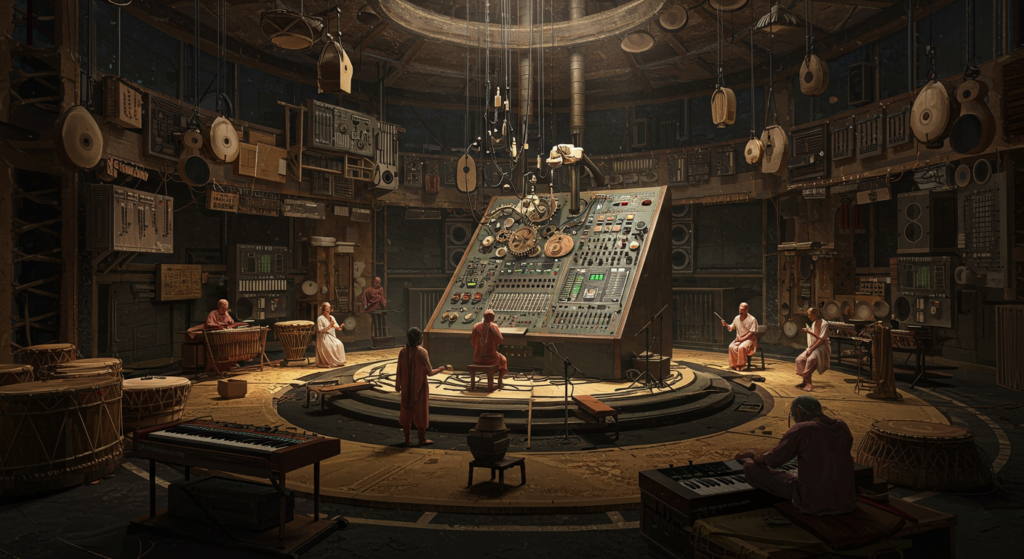

ただし、面白い逆説もある。打ち込みがない世界では、音楽家たちは「未来的な音」を生身の演奏で表現しようとしたはずだ。シンセの代わりに、管楽器と打楽器を重ねることで異世界的な音像を描いたり。ポリリズムやマイクロトーン(微分音)を生演奏で実現し、テクノに代わる“人力エレクトロニカ”を構築したかもしれない。つまり、「機械がないからこそ、人間の創意工夫がとことん研ぎ澄まされていく」世界線がありえたのだ。

終わりに:それでもビートは打たれた

人類は、おそらくどんな時代でも、どんな手段でも「ビート」を打つ生き物だ。木を叩き、足を踏み鳴らし、手を叩く。その手段がDTMであるかどうかは偶然でしかない。でも、だからこそ、打ち込みが存在したことの意味を改めて考えてみたい。それは単なる技術革新ではなく、音楽そのものの在り方を根本から変えた“革命”だったのだ。

Shin Kagawa:100年後の音楽シーンを勝手気ままに妄想し続ける妄想系音楽ライター。AI作曲家の内省ポップや、火星発メロウ・ジャングルなど架空ジャンルに情熱を燃やす。現実逃避と未来妄想の境界で踊る日々。好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。