素人がテレビに出て、人生が変わった時代

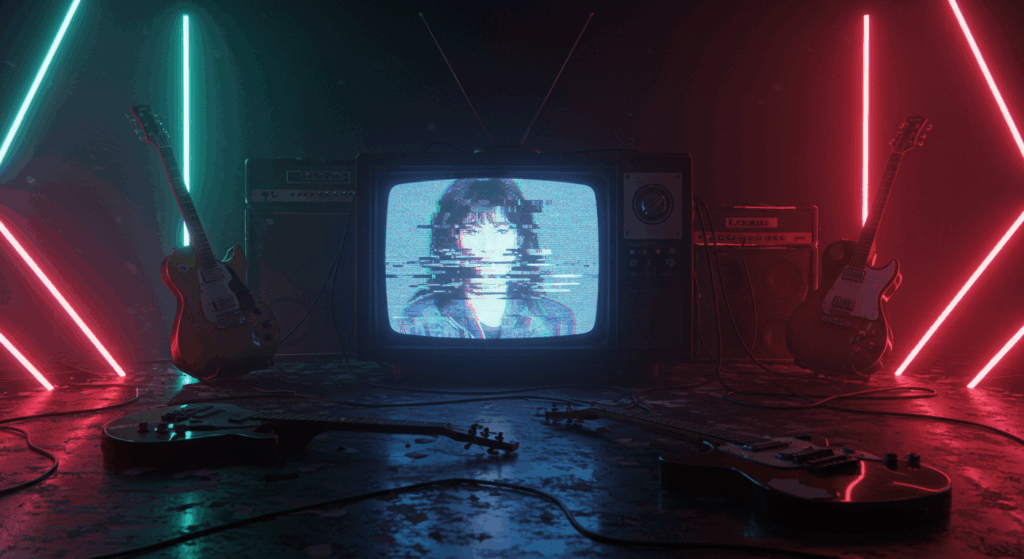

1989年。深夜番組『三宅裕司のいかすバンド天国』、通称「イカ天」は、音楽とテレビ、そして素人の情熱が奇跡的に交錯した装置だった。番組のルールはシンプルで、アマチュアバンドが登場し、週ごとの勝ち抜き戦を繰り広げるというもの。だが、その舞台が生み出したのは単なる勝ち負けではなく、「音楽って、俺たちにもできるんだ」という強烈な自己肯定の風だった。

たま、BEGIN、FLYING KIDS、人間椅子、カブキロックス、マルコシアス・バンプ……。この番組から生まれた数多くのバンドが、デビューを果たし、チャートに食い込み、ある者は短命に、ある者は静かに息を長らえた。しかし共通していたのは、「プロっぽさ」ではなく、「その人らしさ」だった。これはそれまでの芸能界や音楽業界に欠けていた風味だった。

だがもし、この番組が存在していなかったら? あの“バンドブーム”が巻き起こらなかったら? 今の日本の音楽風景はまるで違ったものになっていたはずである。

「アマチュアがテレビでバンドをやる」という革命

イカ天が切り拓いたのは、バンドという表現形式が「一般人にも許される」という文化的認識だった。それまでのテレビ音楽番組といえば、プロの歌手、特にソロアーティストが美しく歌う場であり、バンド演奏はスタジオミュージシャンが後方で控えめに支える程度だった。バンドは「裏方」か「洋楽的な存在」であって、日本語の歌を演奏する主体としては、ほとんど居場所がなかったのだ。

だがイカ天は、その構図を180度ひっくり返した。無骨で、地方訛りが抜けず、技術も未熟な若者たちが、カメラの前で本気で叫び、笑い、演奏した。その姿が視聴者に突き刺さった。「俺たちにもできるかもしれない」という感覚が、全国のスタジオ練習室と文化祭とライブハウスに火をつけた。

これがなければ、1990年代に隆盛を極めることになるMr.Children、スピッツ、GLAY、LUNA SEA、そして後のASIAN KUNG-FU GENERATIONやBUMP OF CHICKENのような「アマチュアから始まったバンドたち」が、あれほどまでに市民権を得ることはなかったかもしれない。

インディーズ、地方、そして「音楽=自己表現」という思想

イカ天が生んだものは、バンドの人気だけではない。むしろ重要だったのは、「プロでなくても音楽はできる」という思想の広がりだった。これが、後の90年代インディーズブーム、00年代の宅録文化、そして現在のYouTube・SoundCloud・Spotifyによる個人発信型の音楽文化へとつながっていく。

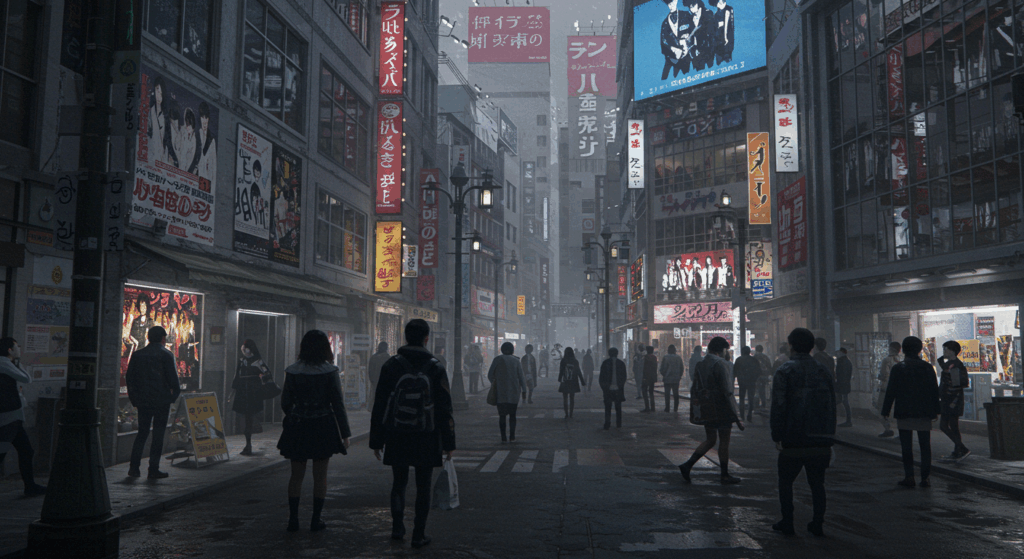

さらに言えば、イカ天は東京という巨大メディア中心地に、地方発のバンドがアクセスできる導線を与えた。沖縄のBEGIN、青森の人間椅子、福岡のバンドたち。これは地味なようで、ものすごく大きな意味がある。中央に頼らなくても、地方で音楽を始められる、自分の言葉で歌っていい、というマインドセットは、イカ天によって初めて大衆レベルで可視化されたのだ。

もしイカ天が存在していなければ、音楽はよりプロフェッショナルで、東京中心で、メジャーレーベル主導の閉じた世界であり続けたかもしれない。音楽は“職業”であり、“業界”であり、どこか“遠い世界のもの”だっただろう。

バンドが当たり前にいる景色は、どこから来たのか

私たちは今、バンドが音楽の選択肢として“当たり前に”存在している時代に生きている。だが、その「当たり前」は、実はそれほど古くない。そして、そのきっかけのひとつが間違いなくイカ天だった。もしそれがなければ、日本の音楽の「自己表現としての多様性」はもっと遅れていた可能性がある。

J-POPがアイドルとバラードだけの世界になっていたかもしれない。ヴィジュアル系はアングラのまま終わっていたかもしれない。地方から全国区になるルートはもっと閉ざされていたかもしれない。そして何より、「誰もが音楽をやっていい」という勇気が、今ほど広まっていなかったかもしれないのだ。

終わりに ── テレビと音楽が出会った奇跡

令和の今、「音楽番組」は減り、「バンド文化」はYouTubeや配信サービスの中で静かに進化している。だが、イカ天という稀有な番組は、当時のメディア、音楽、若者文化がほんの一瞬、同じ方向を向いた奇跡のような現象だった。あの熱狂がなければ、日本の音楽史は今とはまるで違う表情を見せていたことだろう。

Shin Kagawa:100年後の音楽シーンを勝手気ままに妄想し続ける妄想系音楽ライター。AI作曲家の内省ポップや、火星発メロウ・ジャングルなど架空ジャンルに情熱を燃やす。現実逃避と未来妄想の境界で踊る日々。好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。