VETHELの特集企画「音楽と〇〇」は、音楽と寄り添うさまざまなサブカルチャーとの交わりを探るインタビューシリーズ。〇〇はアートやゲーム、漫画、映画、ガジェット、建築、グルメ、旅行、乗り物、スポーツ、アウトドア……など何でもあり。音楽とその界隈の関係を語っていただきます。今回のゲストは?

「クラフトワークの音楽は、カレーっぽいんです」。そう語るのは、ポケットカレー株式会社代表にして、異常なほどのカレー愛好家・松宏彰さん。高校時代の行きつけから、六本木でのカレー×音楽イベントまで、人生を“カレーで編曲”してきた男が見つめる、クロスカルチャーの未来とは?

無意識に“あの味”を求めてカレー屋を彷徨うように

VETHEL そもそもカレーに興味を持ったきっかけは?

松宏彰 生まれも育ちも神戸で、高校まで神戸にいました。神戸って昔からインド人が多くて、日本最大のインディアンコミュニティがあって、ターバンを巻いた人が普通に暮らしてた。そういう港町なので異国の料理に抵抗がなかった。それと通っていた高校の近くに美味しいカレー屋さんがあったんです。「インド人もびっくり、印度屋本店」っていう超ベタな名前の(笑)。そこが僕の初めての行きつけの外食屋さんで、“濃いコーヒーと独特のカレー”っていうキャッチコピーで食後に必ずコーヒーを頼むお店で、常連になって。それが原体験にあります。元々カレー好きだったけど、カレー屋に行きつけるようになったのはそのお店が初めて。その後、大学は金沢に行って、仕事で東京に出てきたのが1992年。ほどなくして、阪神淡路大震災があって実家も被災したんです。2週間後に実家に帰る途中でやっぱりそのお店が気になって……そのカレー屋の前を通ったけど、一面焼け野原で何もなかった。そういう体験があって、東京でもその記憶を再現するために無意識にその味を求めてカレー屋を彷徨うようになったんです。

VETHEL 松さんの中ではそのカレーが一番?

松宏彰 一番というより特別なカレー。食べた後にコーヒーを飲むのも僕の中ではセット。上京してきて最初に通い始めたのは、今も銀座にあるニューキャッスル。そこはカレーとコーヒーの店なんです。あとは東京っていろんな情報があるので、どんどん行きたいお店が増えてきた。本格的に東京でカレーを食べ始めるようになったのは1990年代の後半ぐらいかな。

VETHEL カレーイベントはなぜ始めたんですか?

松宏彰 2009年ごろにカレーのブログを始めたんです。これだけ食べてきたし、キチンと発信していきたいなと思って。元々広告の仕事をやっていて、当時は“クロスメディア”というのが流行ってて ── テレビだけじゃなくてインターネットも使わなきゃ駄目、その後SNSも企画に入れなきゃ駄目という時代。だけど当時はSNSは情報漏えいが怖いって、僕がいた会社はSNS禁止だった(笑)。それで匿名で始めたアカウントが“カレー細胞”って名前。SNSを始めたら、本当に人並み以上にカレーを食べてたんだっていうことが分かりました(笑)。僕の本名も知らない人たちがカレー細胞に繋がってコミュニティができて、オフ会が生まれて、本来の職業も知らない人たち同士で仲良くなって広がっていく……そうしてカレー好き同士でコミュニティができてきたのが2010年代。

広告や映像の仕事だと繋がる人としか繋がらないわけ。だけどカレー細胞をやった瞬間にあらゆる人と繋がっちゃった。カレーっていろんなことを飛び越えるコンテンツで、音楽に似てるなってそのときから思ってたんですよね。当時は例えば『料理の鉄人』があって、腕組んでる偉い人がいて、挑戦する人がいてみたいな下克上の世界、縦割りのイメージがあったけど、カレーはそうじゃないヒッピーカルチャーみたいな感じがしたんです。メンタルを病んで鬱だった人がカレー仲間とだけはコミュニケーションを取るとか、すごく能力はあるんだけど社会とかみ合わない、そういう凸凹な人たちがたくさんいるけど、カレーの繋がりがある。70年代初頭のロックブーム ── そういううねりを感じたんですよね、カレーに。

イベントをやろうと思ったのは、2010年ごろに大阪でスパイスカレーというムーブメントが盛り上がって、で頻繁に“カレーと音楽”のイベントが始まったんです。僕が最初に衝撃を受けたのは御園ユニバースが人で埋まるぐらいの状態で、20店舗ぐらいのカレー屋さんがいて、みんなカレーを食べながら白目むいて揺れてるっていうような状況で(笑)。すごく感動して、カレーと音楽って同じ方向なんだと思って、東京でこれをやったらみんな腰抜かすだろうなと。

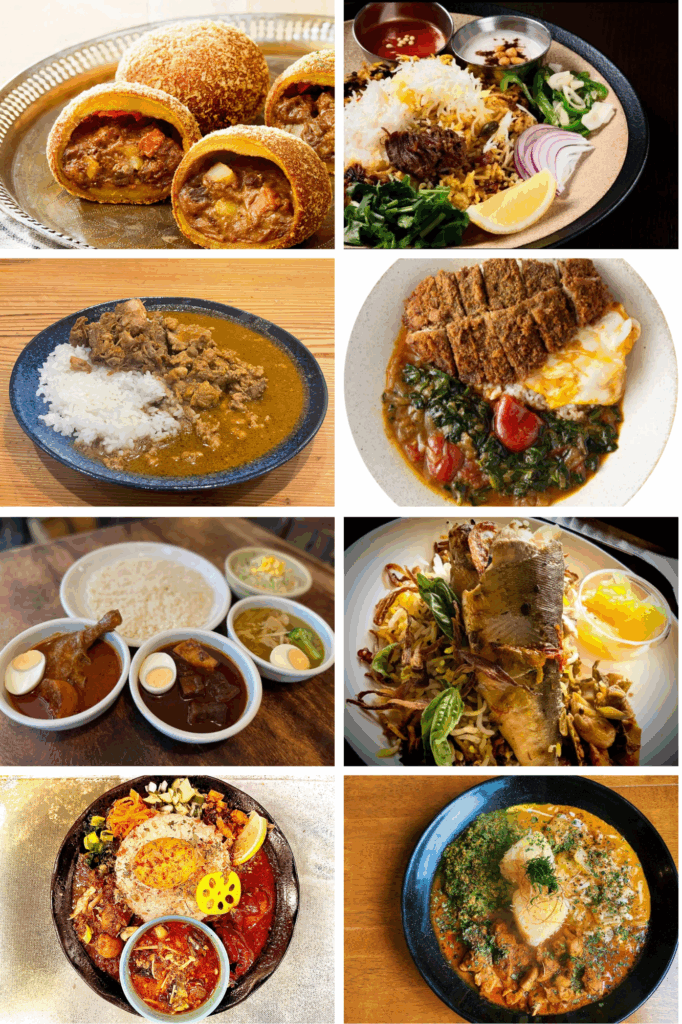

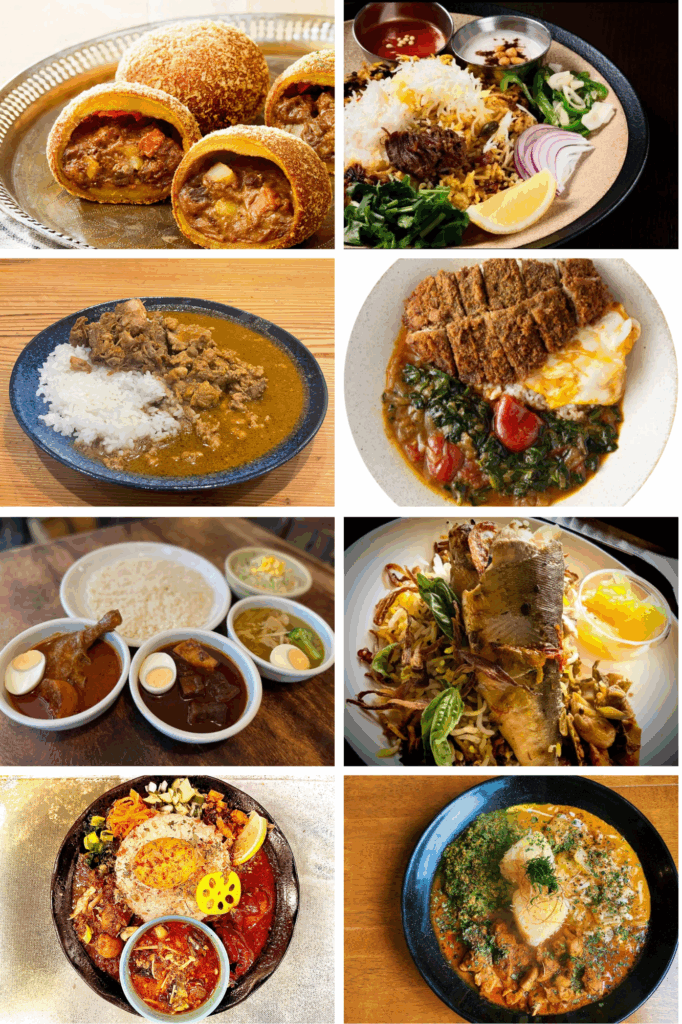

カレーって単なるグルメや調理じゃなくてカルチャーとして面白いと思ったし、好奇心を常に満たしてくれる食べ物だと思ってたので、イベントという形でリアルで何かが生まれる場所を作ったら面白いなと思って最初にやって始めたのが、2018年に六本木のスーパーデラックスで。東京ではカレーイベントって言ったら大体インド料理のイベントだったり地域のイベントだったんですね。そのどちらにも属さない、ちょっと尖った変わった個性派の人たち。正統派のインド料理でもないし、例えば下北沢や神田のコミュニティにも入ってない。でも表現としてすごいし、めちゃくちゃうまいぞっていうお店だけを選んで、他のイベントに呼ばれない、すごいカレー屋をいくつか集めたんです。ステージは全員ジャンルがズレた人たち ── ビッグバンドと、テルミンのユニット「ザ・ぷー」(当時はザ・プーチンズ)、テクノポップ系でRAM RIDER ── そういう普段は出会わない人たちをブッキングして、ミックスしたわけ。

VETHEL そのときのお客さんはカレー求めてきてる? それとも音楽目的?

松宏彰 カレーを求めてる人たちもいましたし、視察目的でカレー屋の店主も来てました。あとはそれぞれのバンドのファンも。それぞれがかぶらないで、グシャっとよく分からないお客さんたちで(笑)、カレー片手に踊ってるっていうのを再現できて、超面白いと思いました。

カレーって何?って聞かれたときに答えられる人がひとりもいない

VETHEL 音楽とカレーの関係って、松さんの中でどう繋がってるんですか?

松宏彰 いくつかの側面があります。まずカレー好きが音楽好き、音楽好きがカレー好きっていう例がすごく多くて、大阪のスパイスカレーの初期の人気店って相当な確率でミュージシャンなんです。カツカレーの元祖と言われている大阪・北浜のカシミールの後藤さんはEGO-WRAPPINの初期メンバーでベーシスト。EGO-WRAPPINの作るカレーが大阪のスパイスカレーのブームを作って、そこから音楽とカレーって表現として近いんだって、ミュージシャンたちが続々カレー屋さんを始めたわけなんです。

なので、そもそもカルチャーシーンとしては密接なんです。その中でなぜ音楽をやろうとした人がカレーをやろうとして思うのか? まずは音楽作りとカレー作りって脳の使う分野が近いって言われています。ベースのスパイスと後から載せるスパイス。これ全部“音”なんです。で、食べ始め(=曲の頭)にどういう印象を与えて、どういうふうにAメロを引っ張って、どこで転調して、記憶に残るフレーズをを作るか。つまり食べ終わった後にどういう余韻を残すか……完全に曲なんです。だから思考する回路が似てるってみんな言います。それに例えばボーカリストの作るカレーとベーシストの作るカレーは全然違う。ボーカリストはど頭にガツーンってきがち。ベーシストはなんかベースにひとつのリズムがあって、転調したりするカレーが多い。

VETHEL 掘り出すとめちゃくちゃ面白いですね。

松宏彰 以前Dragon Ashの曲を全部カレーに変換する「曲咖哩」っていうイベントをやったことがあって、それはすごく面白かったですね(笑)。カレー作りと音楽作りがそもそも似てるっていうのと、もうひとつは、不思議なことにカレーって何?って聞かれたとき、僕を含め答えられる人がひとりもいないんです。こんなにみんなカレー好きって言ってるのに、その好きなものを誰も説明できないって不思議なコンテンツで、辞書を引いても答えがない。カレーって引くとカレー粉で作ったものと出てくる。カレー粉とはって引くとカレーを作るものと出てくる。無限ループで、カレーそのものの説明はない。だから何だか分からないのに、記憶の中のカレーという概念、子供の頃の思い出がカレーを認識して、それに近いものを僕らはカレーと呼んでて、そのフワッとした概念をみんなで好きって言ってる(笑)。

なので、カレーとカレーじゃないものの境界って存在しなくて、むちゃくちゃ自由。そもそもカレーってひとつの土地で育った材料だけでは絶対に成立しないんですね。日本の作物や調味料だけでカレーは作れない。南米からやってきた唐辛子、エジプトからやってきたクミン、東南アジアやインドで作られた胡椒 ── 本来混ざらなかったものを混ぜないとカレーは生まれない。逆に言うと、どんなものを入れてもカレーとして成立しちゃう。いつも比較するのがラーメンで申し訳ないんだけど(笑)、ラーメンだとスープは何点、麺は何点、接客は何点って、100点満点でつけがちじゃないですか? 僕は、カレーは加点競技だと思っていて、カレーはそもそもみんな好きで、スタート地点で70点ぐらいあって、こんなスパイス使ってんだ、こんな鹿肉使ってんの面白い、+20点、+30点っていう競技。結果このカレーは140点、160点という加点競技。社会とか学校にはまりきらなかった、どこで表現していいのかわからない表現者たちにすごくマッチしてると思うんです。

VETHEL なるほど確かに。

松宏彰 音楽も一緒じゃないですか? 学校では成績低いけど才能があるとか、例えばこの民謡にアフリカの楽器入れたら面白いんじゃね?ってなったとき、減点教育だと減点なんです、正しくない。でも、カレーや音楽の世界だと面白い。その自由度が、ものすごく音楽に似てると思う。

VETHEL 確かにまずいカレーってそんなないですもんね。

松宏彰 まずいカレーはなかなかできないので貴重ですよ(笑)。音楽だってヘタウマってある。本当に同じなんです。100点に近い97点を求めるっていう人も社会にはたくさんいますけど、そういう人は音楽やカレーをさほど必要としてないかもしれないって僕は思っていて、違う戦い方を探している人にとってはカレーと音楽は居場所になってるんじゃないかと思ってます。

クラフトワークになぜかカレーを感じてしまう(笑)

VETHEL “美味しい音楽”、“聞けるカレー”ってあり得ると思いますか?

松宏彰 すごくいい質問。僕はあると思っていて、音楽を聞いて景色が浮かぶことがある。あれって聴覚が視覚に変換されるわけ。同じようなことが味覚や嗅覚と聴覚の間にも起こるとは思って、今話したようにカレーっていう概念の根っこは“記憶”です。子供のころに食べたカレーの記憶があって、その記憶にアクセスすればカレーになる。ある記憶にアクセスして涙が出るときに、一緒に香ってくるものがあったりすると思う。カレーにしても然りで、音が聞こえてくるカレーってのはある。すごく穏やかで静かだけど、ふわっとそこはかとなく旨みが広がるとか、情景を浮かべながら人が作り、食べた人がその情景を浮かべるみたいなのものがカレーであり、音楽だと思うので、それは大いにあると思います。

VETHEL カレーが最も美味しく感じる音楽ジャンルって何だと思いますか?

松宏彰 そもそもカレーはクロスカルチャーだと思っているので、音楽でミクスチャーって言うと、一般的に言うとロックとヒップホップだと思いますが、他にもいろんなミクスチャーがある。ワールドミュージックのエッセンスが入ってたり、そういうものは本質的にカレーに寄り添うと思っています。だからDragon Ashの桜井さんがカレーマニアでカレーを作るのは筋が通っている。異物を曲げ、混ぜることで起こる化学反応、そこから生まれる美味しさ。そこの違和感やズレみたいなものが合わさったときに心地よくなるのは、カレーもミクスチャー音楽も一緒。でも僕は不思議なことにクラフトワークみたいな音楽になぜかカレーを感じてしまう(笑)。美味しいと思っちゃうんですよね。そこにはカレーに通じる何かがあると思っていて。波もない静かな水面なのに何かざわつく狂気があるみたいなエッセンス ── クラフトワークの曲ってそういうところがある。単調でリフレインなのに沈んでいく感じ、沈んでるのか上がっていくのか分かんない感じ、それがすごくカレーっぽい。

ひとつ思い当たるのは、イスラム神秘主義の人たちが神に近づくためにやるスーフィズム(編注:スーフィー教団のセマー)の儀式。リフレインの中でズーッと回転し続けることでトランス状態を生んで、神の世界に近づくみたいな儀式なんです。繰り返すことによる催眠効果というか、理性をつかさどる脳波の中のβ波が落ちて、α波が上がっていって、いわゆるチャクラが開く状態になるっていうのは、ひょっとするとそういう類の音楽とスパイスを使ったカレーに通ずるところがあるんじゃないかと感覚的に思ってます。

VETHEL ところでカレーのイベントに初めて来た人が一番驚くことって?

松宏彰 「こんなカレーがあるなんて今まで知りませんでした」「カレーって本当に奥が深いですね」「カレーって本当にいろいろあるんですね」っていうこと。一般の人たちにしてみればカレーというと、ご飯の上にカレールーから作るドロっとしたルーがかかっていて、福神漬が乗って、そういうスタンダードな、子供のころに食べたおうちカレーや給食カレーの記憶。それは絶対的な揺るぎのないものだけど、カレーって乱暴な言い方すると何でもありなわけ。あらゆる食材、あらゆる文化的なコンテクスト、あらゆる作り手 ── いろんな要素がある。盛り付けもたくさんあって、タブーがないぐらい表現の幅が大きい。しかもイベントだと普段出さないような特別なカレーを出してくる(笑)。なのでサプライズは大きいですね。

一昨日まで銀座でカツカレーオールスターズってイベントをやってたんですけど、大盛況で2ヶ月かけて全国から8組のカツカレーの強者たちがリレー形式で銀座に出店したんです。全部全く違う価値観なんですよ。コンプリートする方も多くて。カレーだけじゃなく、カツカレーってなるとさらに絞られたイメージがあるんですけど、逆に僕はカツをのせることで表現の幅が広がると思っていて、8店舗とも全然違うカツカレーですごく面白かった、楽しかったって皆さん言ってくださいました。それがやっぱり一番ですね。あとは他の食ジャンルと比べて、カレー好きの人やカレーに携わってる人は熱量めちゃくちゃ高い(笑)。

カレーを社会課題解決の手段にしたら、みんながハッピーになる

VETHEL そもそも松さんにとってカレーって何なんでしょう?

松宏彰 僕は“カレー細胞”と名乗っています。人間の身体は3ヶ月で細胞が全て入れ替わると言われていて、3ヶ月間カレーだけ食べてたら、基本的に体細胞でできてるカレーできてる人間っていうものが3ヶ月後に完成する。僕は今、その状態を保ちながら生きてる状態なんです(笑)。ここで寿司を何回か食べると、僕の構成要素、成分表の中に違う要素が入ってくるんですけど、今現在はカカオ100%に近い感じでカレーでできている人間だと自分は思ってます。半分冗談、半分本気(笑)。

それと昔からズーッと広告の仕事をしてたんですけど、広告は「とある商品があって、とある企業がある。消費者はその企業や商品をそもそも好きでも嫌いでもない状態、もしくは嫌いな状態からどう好きになってもらうか? どう買ってもらうか?」が役割です。広告という主語をカレーに置き換えた瞬間に、そもそもみんなカレー好きっていう状態から始められるんです。好きな人たちに対して好きなコンテンツをシェアするというスタートラインで、あとはみんながどう楽しめるかと、前提条件としてカレー後はちゃんと経済的に誰かが不利益をこうむらないかということ。そこに集中できるので、実はカレーを社会課題解決の手段にしたときに、みんながハッピーになる可能性が高いと思ってます(笑)。あとはカレーってどんな食材も使えるし、レトルトにしたり冷凍にしたり大鍋で炊いたり、ひとり用で作ったり外食したり、カレーパンにしたりサンドイッチにしたりうどんにしたり……表現もいろいろなので、どんな社会課題にも適用できると僕は思っています。地産地消だったらその土地の食材を使えばいいし、災害地や被災地に炊き出しというと大体カレーじゃないですか? コロナの間に居酒屋が夜営業できなくなった。あのとき居酒屋がお昼に牛すじカレーやお弁当にしていって、生き延びましたみたいなこともある。カレーって実は社会課題解決の手段だ!って思ったときに、僕は広告っていう刀をカレーに持ち変えたと自覚していて、カレーでいろいろな社会課題が解決したり、世の中が楽しくなるっていうことを発信したりできるんじゃないかと本気で思っている。だからいろんな課題を解決して世の中を良くする、みんなが幸せになるていう社会に貢献できるコンテンツとして捉えてます。

VETHEL 最後にカレーで世界を変えるとしたら、どんなことをしていきたいです

松宏彰 究極的に言うと、世界各国の首脳が自分ちのカレーを持ってきて、とりあえず混ぜて食べてねって。プーチンのカレーとトランプのカレーを混ぜて食べたら美味しくなるかもしんないじゃないですか(笑)? 混ぜて美味しくなるのがカレーで、混ざらない人たちをカレーを通じて混ぜる。それは究極の世界平和だと思います。

VETHEL カレー食べたくなってきた(笑)。

JAPANESE CURRY FESTIVAL 2025 公式サイト

Interview & Text : VETHEL

カレーはカルチャーだ ── 渋谷と仙台を結ぶ〈JAPANESE CURRY FESTIVAL 2025〉開催

日本のカレーシーンの“今”を一望できる一大イベント「JAPANESE CURRY FESTIVAL 2025(ジャパニーズ・カレーフェスティバル2025)」が、今年もやってくる。会場は渋谷と仙台。会期は渋谷が2025年7月24日(木)から8月31日(日)、仙台は8月1日(金)から14日(木)まで。プロデュースを手がけるのは、全国4,000軒以上のカレー店を巡ってきたカレーキュレーター・松宏彰(通称:カレー細胞)だ。

第5回を迎える今年のテーマは「カレーは多様性」。家庭の味からストリートの香りまで、日本各地の個性派カレーが渋谷・仙台に集い、都市をスパイシーに染め上げる。

音楽、SAKE、カレーパン──ジャンルを超えた“カレー交差点”

フェスティバル初日の7月24・25日には、渋谷XXIにて「おうちカレーの世界」展が開催。小宮山雄飛(ホフディラン)や曽我部恵一らが登壇し、カレー×音楽×トークの三重奏を繰り広げる。25日夜にはTAKE OFF 7でライブイベント「カヨロカFES」も行われ、かりぃーぷぁくぷぁくらがステージを彩る。

さらに、「カレーパンノヒ」(7/25-27@西武渋谷)や、福神漬にフォーカスしたトークイベント「福神漬の日スペシャル」(7/29@SLOTH JINNAN)など、“カレー文化の周辺”にも光を当てた企画が目白押し。代々木公園や北谷公園ではキッチンカーが出店し、ビリヤニやスープカレーなど多彩な味覚が楽しめる。

仙台にもスパイス旋風──20店舗超が出店

東京だけでなく、今年は仙台でも大規模開催。東北初進出の名店から地元の人気店まで、総勢20超のカレー店が三越本館7階に集結する。食の宝庫・東北で芽吹く“新たなカレー文化”の萌芽を、ぜひ現地で体感してほしい。

渋谷の街がまるごと「スパイシー」に

フェス期間中、渋谷のカレー店14店舗を巡るスタンプラリーや、130種以上のレトルト&冷凍カレーを扱う公式ストア(7/22〜@西武渋谷)、観光案内所「shibuya-san」での“カレー土産”プレゼントなど、街全体がカレー一色に染まる試みも多数展開される。

また、渋谷サクラステージ「404 kitchen」では“異文化ハイブリッドカレー”がテーマのPOP UP(8/18-27)も実施。大阪「八戒」×「カリーノアトリエ」、仙台「3FLAVOR CURRY」など、地域横断型の刺激的なコラボも見逃せない。

カレーの未来を語るクロージング企画も

イベントのフィナーレを飾るのは、8月30・31日に開催される「カレーの未来 Spice Future」。MCにかりぃーぷぁくぷぁくを迎え、「and CURRY」「wacca」など注目店による“なんでもカレーにしてしまう日本”の創造力を、フードとトークで表現する。

カレーは、渋谷そのものである

カレーは異文化の交差点であり、まぜ合わせることで新しい価値を生む“マサラ”の象徴。そしてそれは、まさしく渋谷の姿である。ストリートと家庭、アジアとヨーロッパ、音楽と食が溶け合い、新たな都市カルチャーを生む──「JAPANESE CURRY FESTIVAL 2025」は、そんな渋谷の現在地を、スパイシーに映し出すイベントである。

開催概要:

- 渋谷会場:2025年7月24日(木)~8月31日(日)

- 仙台会場:2025年8月1日(金)~8月14日(木)

- X公式アカウント:@JCF_shibuya

- 主催:ポケットカレー株式会社