音楽メディアは時代ごとに、私たちに新たな音の「体験」を提供してきた。CDが登場し、90年代のJ-POPが黄金時代を迎えたその瞬間、音楽は技術的な進化と相まって、大衆化と商業化を果たした。CDのクリアな音質と無限にリピートできる再生の自由は、私たちに「音楽を毎日聴く」という新しい習慣を根付かせ、90年代の音楽シーンを作り上げた。その時代のJ-POPは、音楽を通じて私たちの日常に色と風を吹き込んだ。

それは、ピカピカの未来だった

1982年、日本でCD(コンパクト・ディスク)が発売された。ソニーとフィリップスが共同開発したこの新メディアは、登場当初から“未来”の香りを放っていた。レコードのようにホコリや針飛びに悩まされることなく、ノイズなしのクリアな音質、しかも一枚に74分もの音楽が入る──。アナログからデジタルへ。音楽メディアはここで一気に未来へ飛躍する。

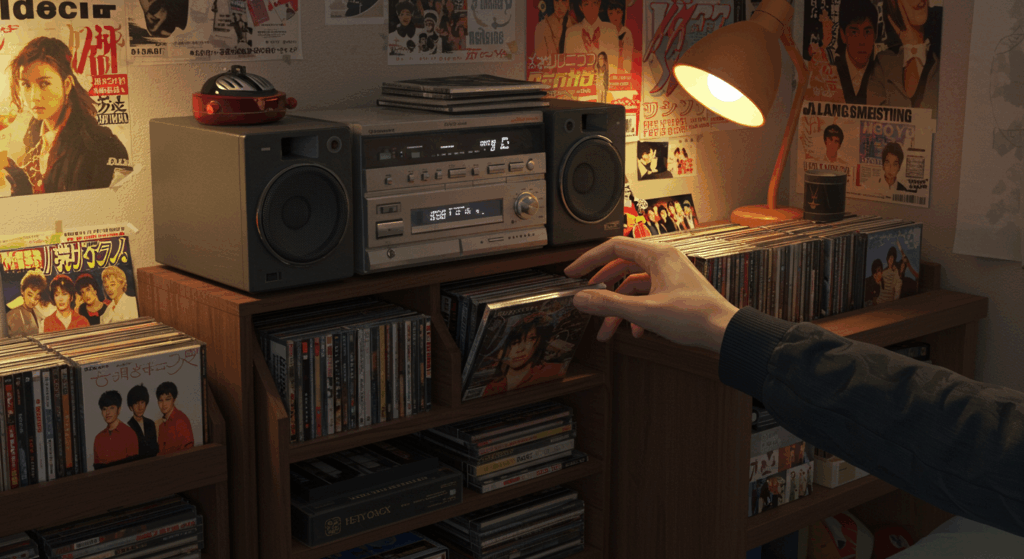

そして時代は90年代。J-POPは“CDという商品”とともに、かつてない規模の熱狂を生み出していく。ミリオンヒットが連発され、CDショップの試聴機には人だかりができ、「音楽は買って集めるもの」という価値観が国民的常識になっていた。

CDで“音楽を持つ”という欲望

CDがもたらした最大の変化は、音楽が「手に入れるもの」になったことだろう。

レコードやカセットが“録る”ためのメディアだったのに対して、CDは完成された商品として売られていた。ジャケットも、ライナーノーツも、アーティスト写真も、プロデュースされた“パッケージ”の一部。CDを買うことは、アーティストと音楽だけでなく、そのブランドとストーリーを手に入れることでもあった。

J-POPの全盛期 ── 1990年代後半。小室哲哉プロデュースのtrf、globe、安室奈美恵、Every Little Thing、あるいはミリオン連発のB’z、Mr.Children、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ。彼らのCDは、「聴くため」だけでなく、「持っている」こと自体が意味を持つ存在だった。

部屋の棚にズラリと並んだCDたちは、まさに自分の音楽的アイデンティティの棚卸し。CDラックとは、自己表現のディスプレイだった。

カウントダウンとランキングの魔力

CDが生み出したもうひとつの文化は、「数字としての音楽」である。

オリコンチャートが毎週更新され、CD売上がテレビや雑誌でカウントされる。ミリオン、ダブルミリオン ──。「売れる音楽」こそが「良い音楽」という等式が、社会全体を巻き込んで強固になっていく。

CDは物理的に“売れた数”が可視化できるメディアだった。それがメディアや広告、テレビ番組と結託し、音楽を巨大な「商品価値」としてブーストしていった。TBS『カウントダウンTV』やテレビ朝日『ミュージックステーション』は、ランキングが生む“物語”を演出し、リスナーは自らが応援するアーティストの数字に一喜一憂するようになる。

音楽は“聴くもの”から、“追いかけるもの”へと変わった。

試聴機から生まれた「自分のヒット曲」

CDショップの記憶も、この時代には欠かせない。

タワーレコード、新星堂、WAVE ── 壁一面に新譜が並び、試聴機に繋がれたヘッドフォンを通して、リスナーは自ら音楽を選んだ。特に90年代後半、インディーや洋楽の波が入ってくると、“ランキングに出ない曲”を自分で探す喜びが生まれる。

「自分だけの一枚」「まだ誰も知らないアーティスト」。CDはそうした“発見”のメディアでもあった。これは、Spotifyのレコメンド機能に通じる要素でありながら、当時はすべてリアルな空間と五感で行っていたのが特徴だ。

パッケージを手に取り、デザインに惹かれ、試聴で心を掴まれる。そうして買った一枚には、身体を動かして手に入れた価値が宿っていた。

“フルアルバム”という芸術

CDというメディアの特徴として、一枚に10曲以上入るアルバム文化も重要である。LPレコードでは片面20分程度の制約があったが、CDは約74分、最大で80分弱収録できる。アーティストはこの枠の中で、物語性のあるフルアルバムを構築するようになった。

宇多田ヒカルの『First Love』、Mr.Childrenの『深海』、椎名林檎の『無罪モラトリアム』── 全体を通して聴くことで初めて意味が立ち上がる作品たち。曲順、間奏、リミックス、隠しトラック ── CDという“完成されたフォーマット”だからこそできた演出があった。

これは現代のストリーミング時代に失われつつある体験だ。アルバムの「全体を聴く」ことで得られる没入感、あるいは一人のアーティストと長く向き合う贅沢。CDは時間と空間の贈り物だった。

そして、iTunesがやってくる──

だが2000年代、CDに翳りが差す。ナップスターやWinMXなどのP2Pソフトが登場し、“コピーされる音楽”が現れはじめる。

そしてAppleのiTunesが登場し、音楽は「一曲ごとに買う」時代へ。

アルバム単位で体験することの価値は急速に失われ、ジャケットやライナーノーツもただのオプションに。ここから「音楽=データ」という意識が、少しずつリスナーの中に染み込んでいく。

CDは“完璧すぎたがゆえに”終わったメディアだった。劣化しない音、均一なパッケージ、スマートな収納 ── それらの美徳が、やがて**“人間味のなさ”として扱われるようになる**。カセットやレコードのように、思い出や手ざわりを媒介しなかったからだ。

CDとは何だったのか?

ではあらためて問おう。CDとは、どんなメディアだったのか?

それは、音楽を最高の状態でパッケージ化する夢だった。音の質、アートワーク、情報、物理的な存在感 ── あらゆる要素を“ひとつの完成品”に閉じ込めた奇跡。しかし同時に、あまりに整いすぎていたがゆえに、「音楽体験の手ざわり」や「時間をかける愉しみ」が徐々に失われていった。

だからこそ今、フィジカル再評価の波の中で、CDではなくあえてカセットやレコードが好まれるのかもしれない。

CDは完璧だった。だからこそ、少し息苦しかった ── そんな高度経済成長期の終焉と似た手触りが、あの銀色の円盤には宿っている。

Sera H.:時代を越える音楽案内人/都市と田舎、過去と未来、東洋と西洋。そのあわいにいることを好む音楽ライター。クラシック音楽を軸にしながら、フィールド録音やアーカイブ、ZINE制作など多様な文脈で活動を展開。書くときは、なるべく誰でもない存在になるよう心がけている。名義の“H”が何の頭文字かは、誰も知らない。