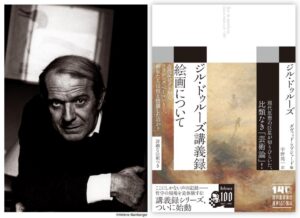

巨匠たちの絵画を「思考の実験場」として読み解く

セザンヌ、ゴッホ、クレー、ポロック、ベーコン ── 彼らは絵画という行為のどこに向かい、何と闘ってきたのか。その問いに真正面から切り込んだジル・ドゥルーズの講義録『ジル・ドゥルーズ講義録 絵画について』が、河出書房新社より本日刊行された。

本書は1981年、パリ第8大学(サン=ドニ)で全8回にわたり行われた「絵画」講義を、膨大な注釈とともに初めて書籍としてまとめたものだ。これまでドゥルーズの絵画論は『フランシス・ベーコン ── 感覚の論理学』一冊に限定されてきたが、実際には大学で集中的に語られた未公開の思索が存在していた。今回の刊行は、その“欠落していた断章”がついに読者の手に届くという意味で、思想史的にも大きな出来事と言える。

ベーコンから印象派、抽象絵画まで──縦横無尽に展開される思考

講義で言及される画家は幅広い。ゴッホやセザンヌ、ミケランジェロ、カラヴァッジョ、モンドリアン、クレー、そしてフランシス・ベーコンまで、時代もスタイルも異なる巨匠たちを自在に往還しながら、ドゥルーズは「描く行為とは何か」を問う。

「ダイアグラム」「コード」「デジタル/アナログ」「変調」など、彼独自の概念を駆使しつつ、絵画の内部で起こる運動や力学を解き明かす語りは圧巻である。美術史と哲学を横断し、図像の生成、色彩の誕生、カオスとの衝突など、絵画の根源的な瞬間に光を当てる。テクストとしての著作とは異なる、ライブな思考の息づかいがそのまま記録されている点も魅力である。

ドゥルーズ講義録シリーズの日本語版第1弾

本書は、フランスのMinuit社で進む“ドゥルーズ講義録”刊行プロジェクトの日本語版第一弾である。編集は愛弟子ダヴィッド・ラプジャード、訳者はドゥルーズ本人の講義を実際に聴講した宇野邦一。教室でのやり取りを忠実に再現する語り口により、既存の著作とは異なる「語る哲学者」としてのドゥルーズ像が立ち上がる。入門者にとっては理解の導入口として、研究者やクリエイターにとっては刺激的な“未読のドゥルーズ”として、新鮮な読書体験をもたらす一冊である。

哲学・美術・創作 ── すべての読者に開かれた必読の講義

色彩理論から抽象表現主義、肖像の問題、地と図の関係、描線と染みの力学まで、各講義には絵画をめぐる膨大な知性の跳躍が刻まれている。たとえばターナーを論じる場面では、絵画が“カタストロフを通過して色彩の誕生へ至る”という大胆な解釈が展開され、ゴッホの章では鮮やかな色彩と中間色が新たな空間を切りひらく瞬間が語られる。

哲学、美術史、絵画制作、デザイン、映像表現など、領域を問わず「イメージとは何か」を探究するすべての読者に開かれた重要文献である。

書誌情報

『ジル・ドゥルーズ講義録 絵画について』

著者:ジル・ドゥルーズ

編者:ダヴィッド・ラプジャード

訳者:宇野邦一

仕様:四六判・上製/448ページ+口絵4ページ

発売日:2025年11月19日

定価:4,180円(税込)

ISBN:978-4-309-22979-9

出版社:河出書房新社