音楽とは、ただ聴くだけのものではない。

それは、時代ごとに形を変え、聴く人々に触れられ、感じられ、記憶として刻まれてきたものだ。

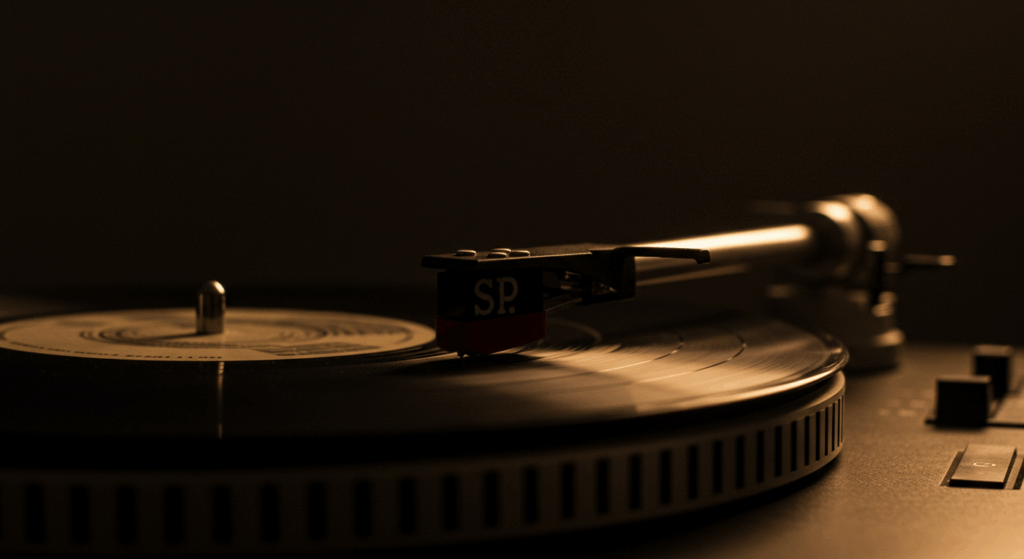

SP盤が流行った時代、音楽はジャズクラブの空気や、レコード店の静けさにひっそりと息づいていた。

その時代に生きた人々の音楽体験は、いまの私たちとは違う感覚で、音楽を“聴く”ことと向き合わせていた。

音楽が「時間」に閉じ込められていた時代

もしあなたが、今スマホで音楽を再生しているなら、次の曲への切り替えはワンタップで済むだろう。プレイリストに並んだ曲は、あなたの気分に応じて無限に続く。しかし、音楽に「3分しか許されなかった時代」があったことをご存知だろうか?

それはSP盤(Standard Playing Record)の時代である。直径25cm、回転数78回転/分のレコード盤。この円盤には、片面約3分間しか録音できなかった。曲の長さは、作曲家の意志でも、演奏家のインスピレーションでもなく、「物理的な制約」によって決められていたのだ。

しかしこの“3分”という制限こそが、音楽文化に大きな影響を与えた。演奏者たちは短い時間に魂を込め、リスナーは集中して聴くことで、音楽との濃密な関係を築いていった。

これは単なる記録メディアの話ではない。SP盤は、聴くという行為を「儀式」に変えたのだ。

ジャズと共にあった、SP盤の美学

SP盤の黄金時代 ── それは、ジャズの時代でもあった。1920年代~50年代にかけて、アメリカを中心にジャズは大衆文化として広がり、SP盤はその普及を支えた。1曲3分。これはジャズミュージシャンたちにとって、即興性を凝縮するフォーマットだった。

録音は基本的にワンテイク。編集もエフェクトもない。音のミスすら“味”になった。それはライブに近い、ある種の「記録というより、再現」の試みであった。たとえばルイ・アームストロングのトランペットソロや、チャーリー・パーカーの怒涛のフレーズは、この3分の中に刹那的に刻み込まれた。

興味深いのは、演奏家だけでなく、聴き手の姿勢にも変化を与えたという点だ。聴くにはレコードプレイヤーが必要であり、その場にはある程度の「段取り」が要る。針を落とす瞬間、部屋は静まりかえり、3分間、誰もが音楽に没入する ── そんな“集中の儀式”が日常だった。

日本における「ジャズ喫茶」とSP盤の関係

では、日本ではどうだったか。1950年代以降、東京・渋谷や新宿に登場したジャズ喫茶は、まさにこのSP盤文化と深く結びついていた。音楽好きの店主が厳選したジャズSPを、大型スピーカーで鳴らす空間。おしゃべり厳禁。煙草の煙とコーヒーの香り、そして音楽だけが支配する店内。

ジャズ喫茶は、リスナーの「耳」を鍛える場所でもあった。音楽はBGMではない。正面から向き合い、全神経を集中して聴くものだった。ある意味、音楽の“修行”の場とも言える。

興味深いのは、そこにあったのは“選曲”ではなく、“再生”の文化だったという点だ。つまり「今このSPをかける」こと自体がメッセージであり、客たちはそれを読み取ろうとする。いわば、店主はDJの原型でもあったと言える。

SP盤が生んだ「音楽の記憶装置」としての風景

SP盤の音質は、現代の耳からすれば決してクリアではない。針のノイズ、盤の歪み、モノラル録音。だがその“ざらつき”が、逆に強い記憶として残る。音が「空間」に染み込み、人と場所と時間がセットで記憶される──これこそが、SP盤が生み出した最大の価値だったのかもしれない。

たとえば、ある曲が流れた瞬間に、昔の喫茶店の照明や、雨音の混ざったスピーカーの音がよみがえる。音楽が「思い出のトリガー」となるのは、まさにこうした身体的な聴取体験が背景にある。

SP盤は、ただ音を再生する媒体ではなかった。人と空間と記憶をつなぐメディア=記憶装置だったのだ。

3分間の制約が生んだ自由

SP盤の3分制限は、やがてEP、LP、そしてCDへと引き継がれる。つまり現代の「3~5分の楽曲フォーマット」は、SP盤に起源を持っているとも言える。YouTubeの再生回数や、TikTok向けの短尺コンテンツ ── 音楽の時間的フォーマットは、いまなお「短さ」に価値が宿る文化を引きずっている。

しかし、かつての3分には、もっと密度と儀式性があった。それは、制約の中で生まれた美学であり、リスナーと演奏家が真剣勝負を繰り広げるための舞台でもあった。

音楽を、ただの「流れているもの」ではなく、その瞬間にしか存在しないものとして聴く ── そんな感覚を、私たちはSP盤から教わったのだ。

「記録」ではなく「記憶」のメディアとして

現代に生きる私たちは、SP盤を実際に使ったことはなくても、その“名残”をさまざまな場面で引き継いでいる。たとえば、アナログレコードのリバイバルや、ローファイ音源の人気。これらには、どこかノスタルジーだけではない、「記録ではなく記憶を残す音」の魅力がある。

SP盤の3分間は、単なる技術的制限ではない。そこには、音楽と真摯に向き合い、音に意味を宿らせるための「時間の単位」があったのだ。

そして、そんな時間を大切にする姿勢こそ、これからの音楽体験に必要なのではないか ──。

SP盤のざらついた音に耳を澄ませると、そう語りかけてくるような気がする。

Sera H.:時代を越える音楽案内人/都市と田舎、過去と未来、東洋と西洋。そのあわいにいることを好む音楽ライター。クラシック音楽を軸にしながら、フィールド録音やアーカイブ、ZINE制作など多様な文脈で活動を展開。書くときは、なるべく誰でもない存在になるよう心がけている。名義の“H”が何の頭文字かは、誰も知らない。