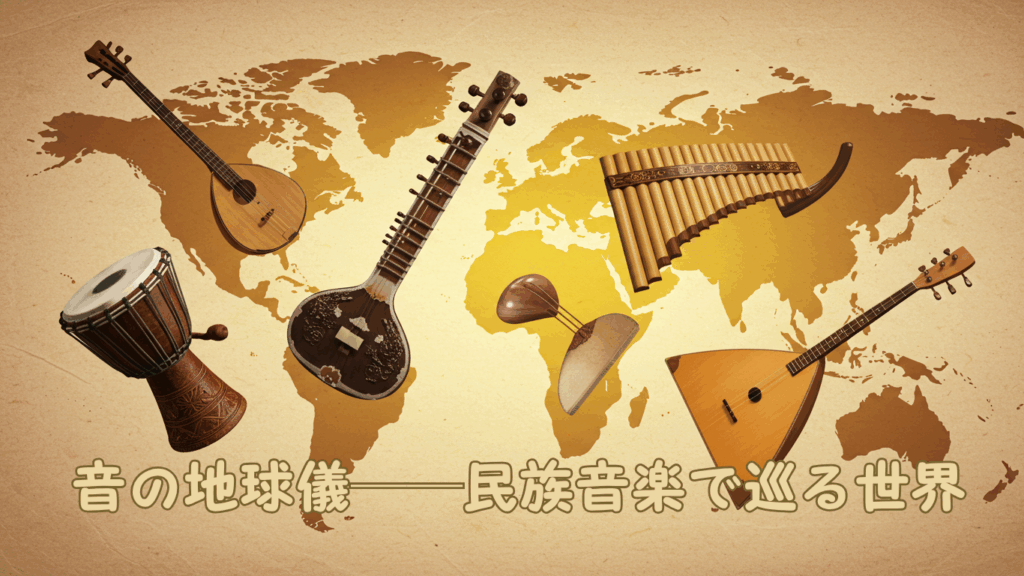

民族音楽は、その土地の暮らしや風土、信仰、歴史を音に刻み込んだ、人類の“声”である。電子音が世界を席巻する今もなお、世界各地には太鼓や笛、声と手拍子だけで継承されてきた音楽文化が息づいている。この連載では、アフリカのサバンナからアジアの山岳地帯、南米の密林から極北のツンドラ地帯まで、世界中の知られざる民族音楽を訪ね歩く。単なる紹介にとどまらず、その背景にある文化や物語にも光を当て、音楽を通じて世界をより深く知る旅へと誘う。音の地球儀を、いま一緒に回しはじめよう。

人類の音楽史を俯瞰したとき、最も深く、最も古い層に沈んでいる場所のひとつが、アマゾン熱帯雨林である。そこでは音楽は芸術でも娯楽でもない。世界を維持するための技術であり、森と精霊、人と動物、過去と未来を縫い合わせるための行為である。

アマゾン流域は南米大陸の約40%を覆い、現在も300を超える民族が、それぞれ異なる言語と音楽観を保持している。彼らの音楽は楽譜に記されることはなく、舞台に上がることもほとんどない。しかしそこには、西洋音楽史では説明しきれない、もう一つの「音の宇宙」が広がっている。

音楽は森と交信するための言語である

アマゾン先住民社会において、音楽は自然を模倣するものではない。自然と会話するための言語である。風、水、鳥、昆虫──それらは単なる環境音ではなく、精霊や不可視の存在が発する声と理解されている。この世界観を音として体験する最初の入口としてふさわしいのが、民族音楽レーベル《Smithsonian Folkways》によるアーカイブ音源だ。

これらの録音を聴くと、旋律の美しさよりも先に、「音が空間を満たす感覚」が立ち上がってくることに気づく。音楽は聴かれるものではなく、場を生成するものなのだ。

声は旋律ではなく、力を運ぶ媒体である

アマゾン音楽の中心にあるのは圧倒的に「声」である。ただしそれは、感情を表現するための声ではない。精霊や植物の力を身体に通すための声である。

ペルー・アマゾンに暮らすシピボ=コニボ族の「イカロ(Icaro)」は、その代表例だ。イカロは儀礼においてシャーマンが歌う特別な歌で、旋律というよりも、音の線、あるいは振動の処方箋に近い。

イカロは作曲されるものではない。それは夢や幻視の中で精霊から授けられるものであり、歌い手は単なる媒介者にすぎない。音楽とは自己表現ではなく、受信と送信の技術なのだ。

楽器は人間の所有物ではない

アマゾンで使われる楽器は、フルート、太鼓、ラトル、ホイッスルなど、いずれも極めてシンプルな構造を持つ。しかしそれらは決して「誰でも触れてよい道具」ではない。

多くの民族において、特定の楽器は精霊そのものの身体とみなされ、性別や年齢によって使用が厳密に制限される。

低音フルートや長大な管楽器は、精霊が発話するための身体であり、人間はそれを一時的に借りているにすぎない。

ここで鳴っているのは、人間の主張ではない。音を通じて「何かが話している」感覚こそが、この音楽の核心である。

リズムは時間を溶かすために存在する

アマゾン音楽のリズムは、西洋音楽の拍子感とは根本的に異なる。明確な始まりも終わりもなく、反復と揺らぎによって時間を拡張し、聴く者の意識を別の層へと導いていく。

儀礼は何時間、時には何日も続く。これは演奏時間の問題ではない。音楽によって世界のモードを切り替えるプロセスが完了するまで、音は止まらないのだ。

反復される声とパーカッションは、次第に「音楽を聴いている」という感覚を剥奪し、聴き手をその場の一部へと引きずり込む。

動物の声を演奏するという感覚

アマゾン先住民音楽には、動物の鳴き声を模したフレーズが数多く登場する。しかしそれは写実ではない。重要なのは、その音を鳴らすことで、動物の視点を一時的に生きるという発想である。

鳥の声を歌うとき、人は鳥になる。ジャガーのリズムを刻むとき、身体は捕食者の時間に入る。

ここでは人間中心主義は成立しない。音楽は、人間と非人間を往復するための通路なのだ。

それは「失われゆく音楽」ではない

アマゾン先住民音楽はしばしば「消滅の危機に瀕した文化」と語られる。確かに現実は厳しい。しかし同時に、この音楽は今も更新され続けている。

若い世代の中には、伝統的な歌と現代的な録音技術を接続し、新しい形で森の音を外部世界へ届けようとする動きもある。

アマゾン音楽は過去の遺物ではない。それは今もなお、人間と世界の関係を問い直す最前線の音楽なのである。

アマゾンは未来の音楽への問いを投げかける

音楽とは誰のためのものなのか。人間以外の存在に向けて鳴らされる音を、私たちは音楽と呼べるのか。アマゾンには作曲家もスターもいない。あるのは、世界が壊れないように音を鳴らし続ける人々だけである。アマゾンは巨大な楽器である。そして人間は、その一部にすぎない。この熱帯雨林の音楽に耳を澄ますことは、私たち自身の音楽観を、根底から揺さぶる行為なのかもしれない。

Sera H.:時代を越える音楽案内人/都市と田舎、過去と未来、東洋と西洋。そのあわいにいることを好む音楽ライター。クラシック音楽を軸にしながら、フィールド録音やアーカイブ、ZINE制作など多様な文脈で活動を展開。書くときは、なるべく誰でもない存在になるよう心がけている。名義の“H”が何の頭文字かは、誰も知らない。